Différents régimes de visibilité sociale

citation

Claire Clouet,

"Communauté culturelle et visibilité sociale en contexte urbain : perspectives depuis la communauté soninké en Ile-de-France Différents régimes de visibilité sociale",

REVUE Asylon(s),

N°15, février 2018

ISBN : 979-10-95908-19-7 9791095908197, Politique du corps (post) colonial,

url de référence: http://www.reseau-terra.eu/article1413.html

résumé

En France, la question de la visibilité des musiciens et des musiques en contexte urbain « multiculturel » se trouve actuellement au centre de plusieurs projets de recherche-action. Il en est ainsi des projets « Patrimoine musical des Nanterriens », « Comment sonne la ville ? Musiques migrants de Saint-Etienne » ou encore du projet « Mulhouse, capitale du monde ». Tous les trois sont développés dans des villes post-industrielles qui reconnaissent peu à peu leur histoire migratoire. Ils cherchent à mettre en valeur des musiciens et des patrimoines musicaux qui se situeraient en deçà ou au-delà des radars des institutions culturelles existantes. Il y aurait un réseau « souterrain » de musiciens dont on ne trouverait pas trace dans les conservatoires, les SMAC (Salles de Musiques Actuelles) ou dans les registres de la SACEM (Société des Auteurs, Compositeurs et Éditeurs de Musique). Or, par ailleurs, ces musiciens peuvent participer à des événements qui réunissent des centaines de personnes. Les musiciens « invisibles » d’un certain point de vue sont donc très visibles depuis d’autres perspectives : celles de producteurs de musique spécialisés, de gérants de salles des fêtes privées, d’associations culturelles et artistiques, de quartiers avec une population particulièrement cosmopolite. C’est aussi ce que je constate dans mes recherches à partir des foyers de travailleurs migrants en Île-de-France : après avoir cherché à savoir si des musiciens vivaient dans ces foyers, j’ai pris la mesure des réseaux de musiciens qui, tout en incluant ces espaces résidentiels, les excédent largement.

Mots clefs

Claire CLOUET

Vouloir rendre visible : actualité et enjeux d’une tendance institutionnelle

Il s’agira dans cet article de comprendre comment des acteurs supposés marginalisés dans la « sphère publique » négocient leur propre régime de visibilité sociale. Cette question sera abordée depuis l’entrée de la communauté soninké en Ile-de-France, et particulièrement depuis le parcours de musiciens et danseurs.

La question de la visibilité des musiciens et des musiques en contexte urbain s’est récemment trouvée au cœur de plusieurs projets de recherche-action. Il en est ainsi des projets « Patrimoine musical des Nanterriens », « Comment sonne la ville ? Musiques migrantes de Saint-Etienne » ou « Mulhouse, capitale du monde » [1]. Ces projets ont en commun de vouloir repérer, voire cartographier, des pratiques musicales qui se développeraient à la marge des institutions culturelles existantes. Dans les villes mentionnées, qui ne sont qu’un échantillon de ce qui serait observable ailleurs, il y aurait un réseau « souterrain » [2] de musiciens dont on ne trouve pas trace dans les conservatoires, les salles de musiques actuelles (SMAC), les registres de la société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM), alors qu’ils participent par ailleurs à des événements pouvant réunir des centaines de personnes. Ces projets de recherche-action constituent donc un double enjeu de valorisation : celle de musiciens et de musiques qui échapperaient aux radars des institutions culturelles, celle de villes post-industrielles qui, par le truchement de ces musiciens et musiques « invisibles », pourraient (re)trouver leur place dans le monde, pourquoi pas en tant que « capitale », en tout cas en tant qu’espace pouvant revendiquer comme un atout, par la musique, la diversité culturelle de ses habitants [3]. Aujourd’hui, tout l’art des politiques culturelles locales, de concert avec des chercheurs en sciences sociales et des travailleurs sociaux, serait, pour paraphraser Paul Klee, non pas de reproduire le visible (reconduire la visibilisation de musiciens déjà connus du plus grand nombre) mais de rendre visible (les musiciens qui ne le sont pas encore) [4].

Dans l’introduction d’un dossier de la revue Réseaux consacré aux questions de visibilité et d’invisibilité [5], Olivier Voirol définit un courant de recherche qui a trait à la « visibilité sociale » (entre autres visibilités formelle, pratique, médiatisée). Il distingue ainsi un ensemble de recherches qui portent sur

« les processus par lesquels des groupes sociaux, généralement définis en termes de capital économique, de genre ou de statut, bénéficient ou non d’une attention publique. La collectivité à laquelle on se réfère est vue dans son attention sélective au profit de certaines catégories d’acteurs, au détriment d’autres. […] À la différence des recherches menées sur les activités ordinaires de coordination dans des espaces publics, il ne s’agit pas ici de rendre compte des opérations par lesquelles les acteurs rendent accessibles leurs activités à autrui. L’intérêt se porte davantage ici sur l’inattention d’une collectivité à l’égard d’acteurs ou de groupes sociaux. Le constat d’invisibilité sociale est ici le fruit d’un travail actif de recherche sociologique sur des réalités locales restées à la marge de la sphère publique. » [6].

Ainsi, le référent de l’invisibilité est ici la sphère publique, soit une collectivité hypothétique. Olivier Voirol poursuit son analyse en ces termes :

« Le fait que des acteurs ou des situations passent inaperçus […] renvoie en outre à un arrière-plan normatif implicite, qui a un fondement politique, définissant à un moment historique donné ce qui peut être aperçu et ce qui passe inaperçu. Le caractère pratique de la visibilité, l’organisation de l’attention sur certaines activités ou sur certains thèmes, relèvent d’opérations de constitution du visible qui ont également une dimension normative, morale et politique [7]. »

La visibilité dépend donc de critères, d’un cadre construit, indexé sur une certaine vision du monde (ou de la ville). Ces critères restent parfois au stade de présupposés non explicites, faisant de la visibilité ou de l’invisibilité des normes absolues. Or, il est indispensable, en parlant de visibilité et d’invisibilité, d’insister sur les rapports de pouvoir en jeu dans la définition de ce qui est visible, et pour qui. Sur la base de quel « arrière-plan normatif implicite » décrète-t-on ce qui est visible ? Si la grille de lecture de la visibilité est indexée sur les lieux de musique « officiels », et non sur les nombreuses « salles polyvalentes » municipales, par exemple, il n’est pas étonnant que des musiciens soient « invisibles ».

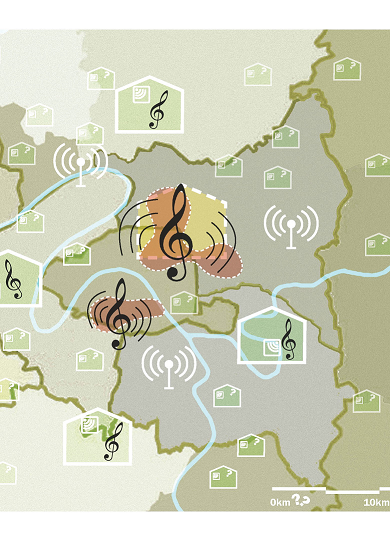

Ce détour par des projets de repérage de musiciens en contexte urbain et sur l’approche de la visibilité sociale qu’ils proposent me permet de me positionner. Mon point de départ n’est pas le point de vue des collectivités sur leur territoire, mais bien celui d’acteurs qui « rendent leurs activités accessibles à autrui ». En effet, dans une enquête doctorale en cours, je suis amenée à fréquenter non pas différents réseaux de musiciens et de publics dans un projet de reconnaissance global (le mot reconnaissance ayant le double sens d’enquête et de reconnaissance sociale dans le sens d’Honneth), mais un réseau en particulier : celui de la communauté soninké [8]. Je ne m’intéresse pas à une ville ou à un quartier mais à la « région » qu’ont créé les parcours des acteurs que j’ai rencontrés. Cette région serait à dessiner à partir du nord du 19ème arrondissement de Paris, point de départ de l’enquête. Elle comprend au Nord de Paris une partie des villes d’Aubervilliers, la Courneuve, Sarcelles et Pierrefitte, à l’Est une partie des villes de Romainville et Montreuil voire, encore plus à l’est, Noisy-le-Grand, comme l’illustre la figure 1. Je n’ai pas opéré de « repérages » de musiciens mais les ai rencontrés au fur et à mesure des relations nouées. Pour résumer, je m’intéresse à la manière dont les communautés culturelles et les musiciens font, depuis leurs perspectives, pour apparaître en public.

Proximité physique et visibilité sociale

La visibilité peut être définie comme une forme de proximité sociale, dans la mesure où ce qui est vu est vu en commun. Selon Hannah Arendt, le public signifie d’abord ce qui « peut être vu et entendu de tous ». Or, « pour nous [êtres humains] l’apparence -ce qui est vu et entendu par autrui comme par nous-mêmes- constitue la réalité. » [9]. Si nous jouions le jeu du syllogisme, nous pourrions dire avec elle : le public est ce qui apparaît ; ce qui apparaît est constitutif de la réalité, la publicité est donc elle-même une condition de la réalité. C’est parce que nous voyons les choses en commun qu’elles sont réelles. Avec Honneth, nous ajouterions que le « tous » de l’expérience commune n’est pas la somme de tous les êtres humains, mais une ou plusieurs communautés dont on cherche la reconnaissance. Cela peut être la communauté soninké, la communauté que représente la famille, celle d’un corps de métier, celle d’un réseau d’associations, celle des auditeurs d’une radio... On peut se demander alors si le cadre territorial de la ville est le seul cadre possible pour analyser la « visibilité sociale » de musiciens (et de la diversité culturelle qu’ils représentent) dans la mesure où, comme l’ont montré les auteurs de l’école de Chicago, la proximité physique n’entraîne pas forcément une proximité sociale :

« Parce que la ville met en présence des personnes qui sont fondamentalement étrangères les unes aux autres, parce que le citadin ne se départit que très rarement d’une distance qui est au cœur des relations sociales en milieu urbain, la proximité physique n’a pas nécessairement cet effet mécanique d’uniformisation des individus et de réaffirmation permanente des liens sociaux que l’on croit pouvoir identifier - sans doute hâtivement - dans les petites communautés traditionnelles [10]. »

Ce n’est pas parce qu’on est proche physiquement que l’on se voit, et inversement. L’invisibilité dépend de l’horizon normatif construit. « Le social ne correspond pas toujours au territorial » écrit avec d’autres mots Anne-Marie Brisebarre au sujet de la migration des Soninkés qui, malgré leur dispersion, restent fidèles au ka, unité sociale élémentaire désignant à la fois la concession et la lignée familiale [11].

Les termes « communauté » ou « communauté culturelle » sont fréquemment employés par mes interlocuteurs. Ils suggèrent une « intimité culturelle », pour reprendre l’expression que Michael Herzfeld développe dans ses travaux, et sur laquelle je m’appuie. Ce concept complexe permet notamment d’explorer comment, au quotidien, sont revendiqués des marqueurs d’inclusion et d’exclusion, comment des rhétoriques d’appartenance s’inscrivent « dans les tensions entre les nombreux niveaux où les gens négocient le sens de ce qui les distingue des autres [12]. »

Pour étayer mon propos sur la visibilité sociale de la communauté soninké, je m’appuierai sur deux cadres ethnographiques : la fréquentation de foyers de travailleurs migrants, essentiellement dans le 19ème arrondissement de Paris, et l’observation participante, en tant que danseuse, d’une troupe de danse soninké dont les activités se situent principalement dans le 19ème arrondissement de Paris et dans la ville de Sarcelles, mais plus largement en Ile-de-France. Dans un contexte comme dans l’autre, les questions de visibilité et d’apparition sont centrales. Dans le premier cas, il s’agira d’interroger la manière dont des habitants de foyer négocient leur visibilité sociale dans le foyer et dans son quartier. Si le bâtiment du foyer peut être conçu à l’échelle de la ville comme le signe spatial d’une exclusion sociale, il est aussi un lieu de vie qui obéit à d’autres logiques d’inclusion et d’exclusion, de visibilité et d’invisibilité. On fera à ce titre un retour sur le rôle du foyer comme lieu de fête, rôle qui s’est estompé. Dans le second cas, il s’agira d’étudier différents régimes de visibilité mis en relief par le parcours d’une troupe soninké sur le territoire francilien, troupe qui a elle-même le projet de se rendre visible à un public autre que soninké.

Une rhétorique [13] de constitution du visible à partir des foyers de travailleurs migrants.

Après un rappel historique sur la situation de l’enquête et sur la présence des foyers de travailleurs migrants dans la ville, je m’attacherai à décrire quel type de visibilité sociale est en jeu dans le quotidien de ses habitants.

Je me suis intéressée aux foyers avant de savoir quoi que ce soit sur les Soninkés, ou sur toute autre communauté culturelle dont se réclament les habitants de ces lieux : khassonké, halpulaar, maure etc. La raison étant que c’est d’abord la présence dans la ville de ce type de logement, grand bâtiment d’habitat collectif pour hommes, qui a suscité mon étonnement. Fin 2012, je suivais une formation en danses cubaines au centre de danses africaines Georges Momboye, dans le quartier de Ménilmontant. Un midi, un ami Haïtien participant à la formation m’avait invitée à déjeuner dans un « foyer africain » [14] à quelques rues du centre et où il avait ses habitudes. Je n’étais jusqu’alors jamais entrée dans un foyer tout en vivant à Paris depuis quatre ans, au milieu pour ainsi dire de la quarantaine de foyers que comptait la ville [15].

Les foyers de travailleurs migrants ont été construits dès la fin des années 1950 pour fournir des logements rudimentaires, censés être temporaires, à des « travailleurs » provenant d’ex-colonies françaises [16]. La gestion localisée des migrants via l’hébergement a ainsi permis une concentration et un contrôle de la main d’œuvre, algérienne d’abord, puis d’Afrique subsaharienne. Pour l’anthropologue Catherine Quiminal,

« Le foyer est l’expression construite de l’exclusion. Grâce à l’institution « Foyer », loin de toucher aux prérogatives des intérêts privés sur la gestion économique de l’immigration, l’État entend façonner cette dernière, la définir comme stricte force de travail bon marché, astreinte à résidence [17]. »

Depuis la date à laquelle écrit Catherine Quiminal, et a fortiori depuis soixante ans, plusieurs générations d’hommes se sont succédées dans les chambres, certains d’entre eux ont vécu en foyer des dizaines d’années. Aujourd’hui encore, les pères qui retournent « au pays » ou qui trouvent un logement en HLM cèdent leur chambre à leur fils. Au fil des années, les résidents se sont réunis par famille mais aussi par zone d’émigration, ils se sont constitués en comités et ont élu des délégués. Cependant,

« Le chez-nous n’a rien à voir avec un chez-soi [...]. Logement excluant les épouses et les enfants, hébergement précaire, le foyer n’a aucun des attributs d’une maison. Les chambres partagées par plusieurs hommes sont aménagées, entretenues par la société gestionnaire. Les meubles standards : lits, chaises, placards, interdiction d’en introduire de nouveaux. […] La chambre, plus chambrée que chambre, est un lieu de passage, de va-et-vient permanent. Elle n’est pas un lieu d’intimité ; on ne frappe pas pour y entrer [18]. »

Avec la transformation progressive des foyers en résidences sociales depuis le milieu des années 1990 [19], ces conditions ont quelque peu changé, sans que la standardisation des logements ait été remise en question [20]. Les habitants luttent toujours, depuis leur studio individuel, pour le droit d’héberger des membres de leur famille, pour le maintien des salles de prière et des cuisines collectives. « Chez-nous » plus que « chez soi », les foyers sont devenus des centres culturels pour les communautés soninké, halpulaar ou khassonké, ouest-africaines en général. Malgré des usages restrictifs imposés par les bailleurs, ils constituent des lieux de rassemblement pour les associations de co-développement, mais aussi des lieux de culte, des lieux festifs parfois. Je dirai maintenant un mot sur leur atmosphère et sur ce qui est visible du foyer depuis le quartier.

À l’approche d’un foyer, si l’on n’est plus sûr du numéro de rue où même de la rue que l’on nous a indiquée pour le rejoindre, il suffit de suivre les hommes, par deux ou solitaires, qui marchent depuis la bouche de métro ou l’arrêt du tramway. Les habitants vont et viennent continuellement. Ils tracent le chemin. Le lieu donne l’impression, lorsqu’on marche dans ses abords, d’être un espace « poreux », sans cesse soumis aux allers et venues. D’autant plus poreux le week-end, lorsque les habitants reçoivent leurs familles et leurs proches en visite : les enfants courent, les commerces s’animent, les fumées et les odeurs de grillades de viande s’en volent haut vers le Périphérique, on entend les éclats de voix des salutations et parfois la voix de Ganda Fadiga, célèbre griot soninké [21]. Mais la liberté des allers et venues est relative : si les habitants peuvent en apparence entrer et sortir à leur convenance, leurs faits et gestes sont observés par les autres. Encore une fois, la formule de Catherine Quiminal, un « chez nous », plutôt qu’un « chez soi », est éclairante. Le foyer est un lieu de contrôle social très fort, où les aînés en particulier gardent un œil sur la conduite des plus jeunes, qui vivent parfois dans la même chambre qu’eux [22]. Moussa, un jeune homme habitant le grand foyer de la Commanderie, à la Porte de la Villette, s’exprime ainsi sur sa vie au foyer :

« C’est comme si j’habitais dans une boîte, en fait. Et donc...Tu connais tout le monde, et donc, tout le monde connaît au moins 50 % de ta vie. Chaque fois que tu dois faire quelque chose, en fait, c’est comme si tu le faisais avec plusieurs personnes. Et moi j’aime être libre de ce côté-là. Donc c’est pour ça que pour moi, sortir du foyer, c’est une sorte de liberté. Chercher un appart, par exemple, et habiter dedans, c’est mieux, pour moi [23]. »

On aurait pu supposer que les dimensions du bâtiment [24] engendrent une forme d’anonymat, mais pour Moussa, dans ce foyer, chaque acte semble être un acte collectif. Tout ce que l’on fait est vu, à tel point qu’il dit que la moitié de sa vie, en quelque sorte, serait celle des autres. Ces autres ont un « droit de regard » qui le dépossède de sa liberté. Dans ce cas, le regard de l’autre n’est pas celui qui dote d’une reconnaissance, qui aide à l’autoréalisation, mais un regard qui juge les écarts de conduite. « Foyer prison » est une expression récurrente, même dans la bouche de résidents plus âgés. Après le retour de son père en Mauritanie, un habitant de foyer d’une quarantaine d’années m’avait confié : « J’étais pieds et mains liées ». Son père avait vécu trois mois dans son foyer. Malgré sa position de délégué, de responsable associatif, d’aîné de la famille, l’habitant en question était l’obligé de son père. Les autres observaient son comportement, il devait se rendre plus serviable que ce qu’on attendait de lui. Il était à la fois heureux de sa présence et soulagé de toutes les obligations qui se sont évanouies après son départ. Anne-Marie Brisebarre écrit au sujet de la nature (sur)protectrice du foyer :

il semble que ce soit là le lieu où sont sauvegardés les liens avec les origines, le lieu d’entraide indispensable dans les conditions difficiles de l’exil et, réciproquement, le lieu des sollicitations auxquelles il est impossible de se soustraire [25]. »

Cependant, il est possible de se faire une vie plus autonome à l’intérieur du foyer, en provoquant, dans cette situation d’hyper visibilité sociale, des occasions de reconnaissance. Moussa dit encore :

« Parce que moi je suis quelqu’un de très ouvert dans le foyer. Je peux être très réservé au début mais ça monte doucement. Je m’ouvre pas trop sur les gens mais en fait, les gens, après, ils me connaissent. Comme maintenant, celui qui m’a coiffé hier. Il est très fort. Il fait tout. C’est un Malien et... Je commence à le connaître. Il m’a dit maintenant, tu prends mon numéro, si t’as besoin de moi, tu m’appelles la veille, comme ça je saurai. […] Il m’a dit : « Toi t’es un client spécial ». Il est vraiment gentil, Camara. Je l’avais même invité à venir prendre du thé là mais après il m’a dit peut-être une autre fois. C’est comme ça. C’est comme ça que t’arrives à te faire une vie à l’intérieur (idem). »

La possibilité de se « faire une vie à l’intérieur », comme dit Moussa, ne repose pas sur un anonymat feint (entrer et sortir à la hâte du bâtiment pour se barricader dans sa chambre ou éviter certains habitants), option difficilement tenable sur le long terme. Elle repose sur des rencontres qui donnent lieu à une reconnaissance : reconnaissance du talent de l’invitation, invitation à passer du temps ensemble « chez soi », en bavardant autour d’un thé, activité valorisée dans la communauté soninké.

« On ne peut expliquer complètement ce qui se passe dans le processus de formation du sujet moral si l’on ne prend pas aussi en compte, au-delà du contrôle normatif du comportement, les écarts créatifs par lesquels nous réagissons quotidiennement aux obligations sociales [26]. »

Inviter son coiffeur à prendre un thé, dans l’enceinte du foyer « prison », peut alors être considéré comme un de ces écarts créatifs.

Du point de vue des habitants, les foyers ne sont pas tant des lieux d’exclusion que de potentiels lieux d’enfermement dans lesquels, une fois entré, il est justement difficilement possible de s’exclure ou d’être exclu (ou alors, c’est une exclusion sans retour). Le statut que l’on a dans le foyer (son âge, ses responsabilités politiques et religieuses), mais qu’une situation exceptionnelle comme le retour d’un père peut bousculer, a une incidence sur la liberté morale des acteurs. Dans un lieu qui est à la fois un asile et une « prison » sociale, même l’acteur qui a d’importants pouvoirs symboliques peut vivre sous une forte contrainte. On ne peut pas ici parler de visibilité sociale en général, mais de diverses stratégies d’acteurs, selon les situations. D’une part, il y a des bailleurs qui justifient leur existence par l’horizon d’une population « non autonome » (moins visible) qu’il faudrait loger, et pour lesquels la supposée absence d’autonomie justifie la standardisation de l’aménagement des lieux de vie ; d’autre part, il y a des habitants jeunes et moins jeunes qui sont pris dans un jeu de contrôle social « tributaire d’une « logique des situations » » [27].

Le foyer : un lieu de fête ?

Qu’il s’agisse des alentours de la rue Chevaleret dans le 13e arrondissement, de la rue Gergovie dans le 14e arrondissement ou de ceux de la Porte de la Villette dans le 19e arrondissement, nombreux sont les habitants du quartier qui savent que le foyer est là sans jamais y être entrés. C’est peut-être qu’il n’y a pas eu pour eux d’occasion, ou de raison de le faire. Ceux qui y vont auraient un intérêt : acheter des cigarettes à l’unité auprès de l’un des commerçants de la cour ou du couloir d’entrée, se rendre à la salle de prière qui est peut-être le lieu de culte musulman le plus proche de chez eux, venir déjeuner, rendre visite à un ami… Si l’on n’a pas de parent qui vit en foyer, que l’on n’aime pas particulièrement le jus de bissap et que l’on ne cherche pas à faire des économies pour son déjeuner, il n’y aurait rien d’étonnant dans le fait de ne pas y entrer. Cependant, le lieu intrigue car il est évident qu’il est plus qu’un immeuble d’habitation, par toutes les activités citées plus haut, par toutes les allées et venues qu’elles génèrent. Il est « public », même si on sait ne pas faire partie de ce public.

Selon les témoignages des habitants, les événements d’« ouverture » destinés à élargir le public se rendant aux foyers étaient plus fréquents il y a quelques années. Des habitants de foyers m’ont avancé plusieurs raisons pour expliquer l’arrêt ou la raréfaction des fêtes et journées portes-ouvertes : la réduction du nombre de salles collectives dans le cadre de la résidentialisation des foyers, la transformation quasi-systématique, parfois, de la seule « salle polyvalente » en salle de prière ; l’arrêt des sacrifices de moutons (chaque année, la Sonacotra, actuel Adoma, bailleur social, offrait des moutons dont le sacrifice et le partage motivaient la fête) ; les plaintes de voisinage pour nuisances sonores. Sidibe, joueur de djembe animant les fêtes soninkés le week-end, a vécu dix ans dans un foyer, entre 2001 et 2011, à Pierrefitte-sur-Seine (Seine-Saint-Denis). Il y jouait lui-même du djembe du temps où « la Sonacotra » leur offrait chaque année dix moutons (c’était un grand foyer). Puis la Sonacotra a arrêté d’offrir des moutons, et les fêtes ont cessé aussi. « C’était peut-être la crise, je sais pas », me dit-il [28].

Anne-Marie Brisebarre, dans son ouvrage La fête du mouton. Un sacrifice musulman dans l’espace urbain (et qui s’appuie sur une ethnographie menée dans les années 1980 et au début des années 1990) décrit le foyer comme un « lieu d’accueil et de fête » :

« Entre 1990 et 1991, dans les foyers de Paris ou de sa périphérie, des résidents, en majorité originaires d’Afrique de l’Ouest, ont fêté sur place l’Ayd al-kabîr qu’ils nomment Tabaski [29]. Dans certains de ces foyers, il était formellement interdit de sacrifier ; dans d’autres, non seulement les résidents pouvaient sacrifier librement, mais ils y accueillaient des membres de leur famille ou des amis. Dans le deuxième cas, ces gestes de solidarité envers d’autres musulmans qui ne savaient où aller pour égorger leur mouton faisaient partie des obligations de la fête. […] Tous les témoignages recueillis insistent sur la difficulté d’insérer le sacrifice dans la vie française, surtout dans le contexte urbain. […] le point central de la fête semble être la réaffirmation et la consolidation des liens sociaux au sein de la communauté. Mais ceci n’est pas spécifique à la Tabaski et se retrouve dans d’autres fêtes comme les baptêmes qui se célèbrent souvent aussi dans les foyers [30]. »

Le foyer était ainsi un espace de tolérance pour les rites musulmans en contexte urbain, en particulier le sacrifice du mouton lors de la fête de l’Aïd-al-kabir, la fête la plus importante de l’année lunaire (les musulmans du quartier venaient faire sacrifier leur mouton, moyennant 50 ou 100 francs). Le foyer n’était pas seulement un espace de fêtes strictement religieuses : c’était aussi un espace de fêtes familiales tels que les baptêmes et les mariages, toujours accompagnés de musiciens. Il y avait également des événements « portes-ouvertes » destinés à permettre des rencontres avec les habitants du quartier. Si certains foyers gardent encore ce rôle, ce n’est pas le cas des foyers que j’ai fréquentés. Les événements festifs et portes-ouvertes y restent exceptionnels, ou prennent la tournure de débats politiques plus que de rencontres festives, comme ce fut le cas le 15 novembre 2014 pour la « Journée des foyers du 19ème arrondissement ».

Il en va dans la dialectique du visible et de l’invisible de la même liminalité que dans celle du dedans et du dehors. Elles posent toutes deux la question du seuil, et des critères de ce seuil. C’est en vertu de cette liminalité que j’ai orienté une partie de mes recherches « à l’extérieur » du foyer, en considérant cette extériorité physique de manière relative, puisque la communauté ne dépend pas forcément de l’unité territoriale. Ainsi, tout en continuant mon ethnographie dans les foyers, j’ai pu me rendre compte en « sortant » du foyer que si les fêtes en question se sont raréfiées dans son enceinte, elles se sont multipliées ailleurs. Au fur et à mesure que les « migrants » se sont installés, leurs espaces résidentiels et leurs espaces de vie se sont diversifiés. Si les espaces résidentiels que sont les foyers sont à la fois « exclus » et visibles car ils appartiennent en partie à la ville, qu’il y a eu des concours gagnés par des agences d’architecture, des recensements et des études faites par des ateliers d’urbanisme, les espaces festifs, eux, restent en général en dehors du champ de vision de la « sphère publique » : les fêtes ont lieu dans des salles des fêtes privées, des centres sociaux et maisons de quartiers, des appartements de droit commun.

Formation d’une troupe soninké : vers un rayonnement artistique des maisons de quartier

Pour pouvoir rendre compte d’une vie culturelle et festive qui semblait m’échapper, et dans l’objectif de rencontrer des musiciens dans leurs contextes de performance, j’ai contacté, via le forum soninké soninkara.com, un « chorégraphe » qui proposait des cours de danse soninké accompagné de musiciens. À ma connaissance, les cours qu’il proposait étaient les seuls cours de « danse soninké » officiellement dispensés dans une structure culturelle publique en Île-de-France, à savoir un centre d’animation culturelle dans le 19ème arrondissement de Paris. Parallèlement aux cours de danse, j’ai pu suivre ce « chorégraphe » dans des événements qu’il animait le week-end : mariages, fêtes et journées culturelles.

J’ai participé aux cours de danse soninké d’octobre 2015 à juin 2016. Au fil de l’année, ces cours se sont peu à peu transformés en répétitions, et les élèves en membres d’une troupe. Sidy, le chorégraphe en question, est originaire de la ville de Bakel, au Sénégal, une des principales zones d’émigration soninké. Il a fondé la troupe en 2014, aidé de Siekou, jeune guitariste né au Sénégal mais ayant grandi en France. Si elle était en gestation depuis 2012, la création d’une association en 2014 a permis sa consolidation [31]. Sidy se dit le plus volontiers « chorégraphe », mais il intervient dans les fêtes soninkés aussi bien comme musicien (djembe, tama -tambour d’aisselle-), chanteur et comédien, changeant de rôle au cours de la soirée (il reprend pour lui-même ces différents termes). Sidy a sorti, en tant que chanteur, un premier « album » en octobre 2016 (c’est le mot qu’il utilise), et économise pour pouvoir enregistrer le second. Ses vidéos postées sur les réseaux sociaux comptabilisent rapidement plusieurs milliers de vues. Il préfère parfois se dire « artiste » pour ne pas à avoir à décliner tous ses talents, et peut-être aussi parce qu’il espère gagner en reconnaissance en dehors de la communauté soninké un jour.

La troupe est composée de quelques musiciens dont quatre fixes : Sidy lui-même, Mara, un joueur de djembe en formation auprès de lui depuis 2012 [32], ainsi que deux dj. Le versant danse est assuré par une dizaine de jeunes femmes qui ont entre dix-huit ans et une trentaine d’années. Elles se disent soninké dans leur grande majorité. Toutes sont nées en France. Nous répétons deux fois par semaine dans un centre d’animation culturelle du 19ème arrondissement, voisin du foyer de travailleurs migrants où je mène principalement mon enquête [33], ainsi que dans une maison de quartier à Sarcelles, voisine d’un haut-lieu culturel laissé à l’abandon : le Forum des Cholettes [34]. Participer aux activités de la troupe me permet d’accéder aux lieux de répétition et de célébration, mais aussi à tout un réseau d’entrepreneurs culturels auxquels ont affaire musiciens et habitants de foyers : tailleurs, sociétés de production musicales et audiovisuelles, restaurateurs etc. Aucun membre de la troupe ne vit en foyer, mais le foyer est une réalité tangible pour tous : parce qu’ils y ont vécu par le passé, parce qu’ils ou elles rendent régulièrement visite à des proches qui y vivent, parce que le foyer est un sujet de chansons, de webséries, de scénettes de théâtre dans lesquelles ils jouent ou qu’ils suivent sur Youtube. Lorsque les résidents de foyers sont inquiétés par leurs bailleurs, les membres de l’association se sentent concernés par leurs causes [35].

Faire partie de la troupe signifie s’engager à se déplacer pour les répétitions et les prestations. Entre mon adhésion à la troupe et à l’association en octobre 2015 et la mi-mars 2016, date de la première fête organisée par l’association elle-même, Sidy et les musiciens ont animé des mariages et des fêtes dans neuf villes et quatre départements : à Villeneuve Saint-George (salle des fêtes privée), Montreuil (salle des fêtes privée et théâtre municipal Berthelot), Bobigny (salle des fêtes privée), Clichy-sous-Bois (salle des fêtes privée et Espace 93), Corbeil-Essonnes (salle des fêtes privée), Pierrefitte (salles municipales Maison du Peuple et Espace Guinguette), Sarcelles (Maison de Quartier les Vignes Blanches), Guyancourt (salle des fêtes privée) et Paris (centre d’animation culturelle Curial dans le 19e arrondissement). Dans la plupart des cas, il s’agissait de fêtes mandatées par des associations ou des particuliers soninkés, mais nous avons aussi été invités à des journées culturelles et des festivals organisés par des associations antillaises et des structures culturelles locales. Plus que les musiciens et danseurs « souterrains » d’une ville, on pourrait parler ici de musiciens invisibles depuis un certain point de vue, qui se déplacent sur un territoire beaucoup plus large. Pour paraphraser le projet de recherche-action de Saint-Etienne, ce n’est pas seulement la ville qui sonne, c’est différentes parties de différentes villes, entre elles. Le fait que les logiques selon lesquelles ces musiciens se déplacent ne soient pas territoriales (et outre le fait qu’ils soient « musiciens de week-ends ») participe sans doute au fait qu’ils soient considérés comme « invisibles ».

Au travers des différents territoires que nous relions, j’observe une forme de solidarité pan-afro caribéenne [36]. Cette solidarité est possible grâce à la fréquentation des mêmes lieux, comme la « maison de quartier » où nous répétons à Sarcelles. Les gestionnaires de ces lieux, travailleurs sociaux, sont impliqués quotidiennement dans les activités. Ils provoquent des rencontres entre les différents locataires. Grâce à leur implication, ces maisons de quartier et centres sociaux permettent plus qu’une « animation de quartier » : ils esquissent une plate-forme de partenariats artistiques et culturels à l’échelle d’une grande région. Les membres de la troupe vivent eux-mêmes dans plusieurs départements : les Hauts-de-Seine, le Val-de-Marne, le Val d’Oise et Paris. La proximité géographique n’est pas un critère pour leur engagement. Pour revenir à ce dont il était question au début de cet article, la proximité sociale n’induit pas forcément la proximité territoriale, ni pour les acteurs, ni pour les lieux. Des lieux de culture pensés et mis en visibilité (ne serait-ce que par leur nom, tel « maison de quartier ») comme des lieux très locaux, sont en réalité investis par des acteurs provenant d’un territoire très large.

Une éthique de l’artiste, vers une consolidation de la troupe

Au fil des répétitions, qui ont lieu deux fois par semaine, Sidy tente de nous bricoler une éthique de l’artiste : considérer les répétitions comme un travail (venir même si l’envie nous manque), être à l’heure, manger sainement, faire de l’exercice, savoir s’échauffer, mémoriser les chorégraphies, se taire lorsque le « maître » parle, se libérer de la juridiction des parents [37]. Il se pose comme un aîné, un aîné expérimenté au sein d’une communauté linguistique et culturelle (dans les cours, il alterne le français et le soninké, il met en relation l’explication des pas avec leur contexte culturel d’émergence et de performance) mais aussi membre d’une communauté artistique. Selon ses mots, nous n’allons pas seulement être des « danseuses de mariage », nous allons « voyager en Europe » dans des « festivals », nous allons participer à des « concerts ». Et quand nous serons vraiment douées, nous partirons à Bakel pour montrer à ses proches le travail qu’il a accompli en France. « En 2017, Inch’Allah », dit-il en 2016. Sidy nous invite à prendre au sérieux le qualificatif d’ « artiste ».

« Les sujets, en défendant leurs exigences spontanées, ne peuvent s’empêcher de rechercher la confirmation d’une collectivité hypothétique, qui leur accorderait de plus grandes libertés que le système de reconnaissance établi [38]. »

La communauté des « artistes », avec ses nouvelles exigences, pourrait alors représenter cette « collectivité hypothétique ». C’est ce à quoi Sidy tente d’initier les filles de la troupe : un déplacement de leurs idéaux moraux, pour se projeter dans une autre communauté de reconnaissance que la communauté soninké, communauté dans laquelle les interdits des parents intransigeants et des maris jaloux passent au second plan, derrière les exigences de travail. Certaines filles mènent en effet une forme de double-vie, où elles ne peuvent harmoniser les différents régimes normatifs de leurs communautés de reconnaissance, cachant par exemple leur pratique de la danse à leurs parents [39], tout en y étant personnellement très attachées.

Cette nouvelle « collectivité hypothétique » implique également une nouvelle manière de se mouvoir dans la danse. Si certaines danseuses ont suivi des cours de kizomba, zumba ou hip-hop, elles ont appris à danser les danses soninkés dans les fêtes, en France ou au « bled ». L’apprentissage de la danse soninké ne représentait pas jusqu’ici pour elles des séances de répétition de chorégraphies. Or, Sidy nous parle de symétrie, de coordination. Nous devons regarder dans la même direction, tourner le dos aux musiciens au lieu de leur faire face (duel dont les danseuses tiraient et tirent pourtant leur plaisir), faire en même temps les mêmes gestes, communiquer silencieusement entre nous en cas de décalage, respecter l’espace de la scène (savoir entrer et sortir, se placer une fois entrées). Si le « public » pouvait entourer les danseuses dans le contexte des fêtes de mariage et qu’un spectateur était toujours potentiellement un danseur, en France ou pendant les vacances « au bled », ce « public » se situe désormais face à elles. Elles doivent prendre en compte son regard. Elles rentrent alors à reculons dans ce jeu de séduction, se dérobant dès que Sidy relâche son attention. Elles se moquent de ce qu’elles considèrent comme des manières superficielles. Cependant, lorsqu’un conflit survient, l’argument de l’accès à la vie d’artiste l’emporte, assorti de l’autorité morale « naturelle » de Sidy, leur aîné. Quelques prestations en dehors de la communauté soninké nous conduiront ainsi à Pierrefiette, Sarcelles, ou Clichy-sous-Bois, dans des salles des fêtes ou des espaces municipaux, la prestation de Clichy-sous-Bois n’ayant jamais eu lieu à cause de notre retard de quarante-cinq minutes sur le programme d’une journée culturelle antillaise [40], tout cela car nous devions aller récupérer ensemble [41] des tenues que le tailleur avait tardé à finir.

Pour une pragmatique des binarismes

Dans son ouvrage sur L’intimité culturelle, Michael Herzfeld nous invite à reconnaître l’importance de l’usage des binarismes dans la vie sociale. Selon lui,

« nous utilisons ces binarismes dans nos paroles et nos écrits quotidiens parce qu’ils constituent des moyens commodes de décrire des aspects, non des essences, du monde tel que nous en faisons l’expérience. C’est une facette de notre propre culture [42]. »

Nous avons abordé les questions de visibilité et d’invisibilité à partir de la manière dont les acteurs apparaissent dans leur(s) communauté(s), que ce soit pour se ménager une vie à l’intérieur des foyers ou pour chercher, dans le travail chorégraphique d’une troupe soninké, à la fois une reconnaissance de sa communauté culturelle et une mise à distance de certains de ses idéaux normatifs. Il ne s’agissait pas pour autant d’opposer par essence les manières par lesquelles les acteurs se rendent visibles à la manière dont « la sphère publique » les invisibiliserait. En effet, dans la stratégie quotidienne de ce que l’on fait apparaître de soi, les critères de visibilité se croisent. La visibilité dépend d’une construction qui empreinte à différents registres ; à ce titre, il faudrait plutôt parler d’une visibilisation.

Comme dernier cas de « binarisme », nous pourrions évoquer combien les discours racialisés sont présents dans les foyers comme dans la troupe, partageant le monde entre « Blancs » et « Noirs », deux catégories a priori de l’ordre de la visibilité. Ces discours vont de la phrase amicale à la dénonciation de l’injustice sociale. « Binne ! », « noir » en soninké, est par exemple régulièrement utilisé comme salutation dans les foyers, comme le serait un « eh, mon ami ! ». Le chromatisme est utilisé pour identifier une personne (« le noir que tu m’as présenté », « ah, tu veux dire le clair qui chantait à la soirée » etc.) mais aussi pour décrire une réalité sociale, souvent synonyme d’une entrave à l’action : « C’est difficile de trouver un travail de Blancs » [43], « les filles Noires sont trop compliquées en France », « mon père ne veut pas que je sorte avec une Blanche » etc. Dans sa thèse consacrée aux expressions « travail de blanc » et « travail de noir », Isaïe Dognon analyse et nuance cette dichotomie entre blanc et noir dans le contexte de travailleurs émigrés au Ghana :

« Pour analyser le concept du « travail de Blanc », on serait tenté de prendre les notions contraires à celles du « Travail de Noir » : grosses machines contre outils locaux, salaires élevés contre bas salaires, possibilités d’acheter des objets de luxe contre impossibilité de les obtenir, adoption de nouvelles valeurs sociales contre vivre selon les valeurs locales. Une telle approche dichotomique ne rendrait pas compte de la complexité et de la variété des expériences des groupes de migrants, employés dans les différents travaux à l’Office du Niger [44]. »

Ainsi, dans certaines situations, le « travail de noir » peut désigner non pas un manque par rapport au « travail de blanc », mais « une stratégie pour s’intégrer plus vite dans le milieu d’accueil » (Dougnon 2007, p.124), en apprenant, par exemple, la langue des contremaîtres d’un chantier. Le « travail de noir » n’est pas une essence, ou l’usage de son expression la preuve de la croyance en une essence : c’est une disposition dans la situation, après avoir reconnu un certain aspect du réel. Le « blanc » et le « noir » font ainsi l’objet d’une manipulation stratégique pour « mieux se placer ». De même, le visible et l’invisible, le dedans et le dehors, sont des aspects de la réalité sans cesse manipulés à des fins stratégiques.

Mes interlocuteurs soninkés qui font un « travail de blancs » ou un « travail de noirs » en semaine n’en estiment pas moins leur métier du week-end : musicien, danseur, comédien... Alors que le premier serait leur meilleure chance d’« insertion », sous-entendu dans la communauté de reconnaissance nationale, le second leur donne accès à la reconnaissance de la communauté culturelle soninké. Plusieurs définitions et critères d’« intégration » coexistent alors dans les mêmes situation, indexés sur différentes échelles d’abstraction de ce qu’est une communauté : « tous » idéal de la nation, communauté culturelle de la diaspora soninké en Ile-de-France, communauté forgée autour d’un centre de rayonnement culturel que sont certaines maisons de quartier ou maisons de la jeunesse et de la culture (MJC) etc. Boubou Samba Diallo, un des premiers chanteurs soninkés à avoir acquis un succès dans la diaspora soninké en France, avec deux autres chanteurs aujourd’hui décédés, Diaby Doua et Harouna Sidibe (il faut aussi nommer le guitariste Goudia Kouyate sans lequel bien des rencontres n’auraient pas été possibles [45]), est électricien. Gare à moi qui ai un jour annulé un rendez-vous qu’il m’avait donné sur son lieu de travail de la Cité Universitaire d’Antony. Pensant là que c’était un lieu secondaire et de peu d’importance pour lui, j’avais négligé la reconnaissance de ses collègues électriciens, et la possibilité de leur donner un aperçu, par l’entretien que j’allais réaliser, d’une autre de ses communautés de reconnaissance.

Les acteurs de la communauté soninké se mobilisent de plus en plus pour organiser leur « visibilisation » dans une communauté politique plus large, à la fois diasporique, en tant que « nation sans État », et située, s’adaptant aux « critères de communauté » des États dans lesquels cette diaspora est représentée, dont la France. Ce processus de mobilisation n’est pas sans incidence sur la vie des habitants de foyer et sur les prétentions artistiques de musiciens et danseurs de week-end, et donne lieu, dans les mêmes situations, à la coexistence de plusieurs logiques d’insertion.

Figure 1. Carte reportant la principale « région musicale » dessinée par le parcours des musiciens suivis. (Carte réalisée par Amilcar Segarra).

Figure 1. Carte reportant la principale « région musicale » dessinée par le parcours des musiciens suivis. (Carte réalisée par Amilcar Segarra).

Figure 2. Représentation de la troupe le 12 mars 2016, Centre d’animation culturelle Curial, Paris 19 ème (photo Christian Clouet).

Figure 2. Représentation de la troupe le 12 mars 2016, Centre d’animation culturelle Curial, Paris 19 ème (photo Christian Clouet).

Bibliographie

Arendt Hannah, 1993 (1ère éd. 1961), La condition de l’homme moderne, traduit de l’anglais par Georges Fradier, Paris, Calmann-Lévy, 406 p.

Bonet Lluis et Négrier Emmanuel (éds.), 2008, La fin des politiques nationales ? Les politiques culturelles à l’épreuve de la diversité, Paris, La Découverte, 230 p.

Brisebarre Anne-Marie (éd.), 1998, La fête du mouton. Un sacrifice musulman dans l’espace urbain. Paris, Editions du CNRS, 351 p.

Derrida Jacques et Dufourmantelle Anne, 1997, De l’hospitalité, Paris, Calmann-Lévy, 135 p.

Dougnon Isaïe, 2007, Travail de Blanc, travail de Noir. La migration des paysans dogon vers l’Office du Niger et au Ghana. 1910-1980, Paris, Karthala, 279 p.

Grafmeyer Yves et Isaac Joseph (éd.), 1979, L’école de Chicago, Paris, Editions du champ urbain, 334 p.

Herzfeld Michael, 2007, L’intimité culturelle. Poétique sociale de l’État nation, Laval, Les Presses Universitaires de Laval, 285 p.

Honneth, Axel, 2000, La lutte pour la reconnaissance, trad. de l’allemand par Pierre Rusch, Lonrai, Les Editions du Cerf, 232 p.

Klee Paul, 1971, Théorie de l’art moderne, trad. de l’allemand par Pierre-Henri Gonthier, Paris, Denoël, 176 p.

Manchelle François, 1987, « Background to Black African Emigration to France : The Labor Migrations of the Soninke, 1848-1987 », thèse de doctorat d’histoire soutenue à l’Université de Santa Barbara (États-Unis), disponible à la bibliothèque de la BULAC, 752 p.

Timera Mahamet, 2014, « Mots et maux de la migration. De l’anathème aux éloges », Cahiers d’études africaines, 1. 213-214, pp.27-47.

Quiminal, Catherine, 1991, Gens d’ici, Gens d’ailleurs, Paris, Éditions Christian Bourgois, 223 p.

UNESCO, Rapport mondial sur la culture. Diversité culturelle, conflit et pluralisme, publié par l’Organisation des Nations Unies, 411 p. En ligne : http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001224/122411f.pdf (consulté le 01/08/2017).

Voirol Olivier, 2005, « Présentation. Visibilité et invisibilité : une introduction », Réseaux, 1. 129-130, pp.9-36.

NOTES

[1] Pour s’informer sur les porteurs de ces projets et leurs objectifs, on pourra consulter respectivement les sites : http://crem-cnrs.fr/projet-patrimoi... ; http://www.cmtra.org/Nos_actions/Re... et http://radiomne.com/mulhouse-capita... (site d’une radio mulhousienne partenaire), sites tous trois consultés le 04/07/2017.

[2] Terme utilisé par un membre de la direction régionale Nord-Est de la SACEM lors d’une discussion informelle à Mulhouse le 29 avril 2016, dans le cadre du projet « Mulhouse, capitale du monde ».

[3] On pourra lire au sujet de la diversité culturelle érigée comme valeur universelle le Rapport mondial sur la culture de l’UNESCO, publié en 2000 par l’Organisation des Nations Unies, et dévolu aux questions de « Diversité culturelle, conflit et pluralisme ». Lien vers sa version pdf : http://unesdoc.unesco.org/images/00... (consulté le 21 juillet 2017). Au sujet de ce que la valeur de la diversité culturelle fait aux politiques culturelles : La fin des politiques nationales ? Les politiques culturelles à l’épreuve de la diversité, Lluis Bonet et Emmanuel Négrier (dir.), Paris, La Découverte, 2008.

[4] La citation exacte de Paul Klee, dans sa Théorie de l’art moderne est « L’art ne reproduit pas le visible. Il rend visible. »

[5] Dossier intitulé Visibilité/invisibilité, paru dans la revue Réseaux en 2005, n°129-130.

[6] Voirol Olivier, 2005, « Présentation. Visibilité et invisibilité : une introduction », Réseaux, 1. 129-130, pp.9-36, pp.16-18

[7] Ibid., p.18.

[8] Les Soninkés sont principalement originaires de la région des trois frontières, entre le Mali, la Mauritanie et le Sénégal. Leur migration vers la France, plus forte dès les années 1960, a été précédée d’un long passé de migrations continentales, puis de migrations vers la ville, tout indiquant que la migration vers la France s’est développée à partir de la communauté soninké de Dakar, Sénégal (voir Manchelle, François, « Background to Black African Emigration to France : The Labor Migrations of the Soninke, 1848-1987 », thèse de doctorat d’histoire soutenue en 1987 à l’Université de Santa Barbara, p.510). Les Soninkés partagent une langue qui a des variantes régionales, le soninké , et une mythologie ancestrale, dont le mythe fondateur est celui de Sia Yatabare. On pourrait voir dans ce mythe la matrice d’une mythologie de la migration, faisant des Soninkés un peuple intimement diasporique. Cependant, la migration n’a pas toujours été valorisée par les Soninkés eux-mêmes. C’est ce qu’a finement analysé Mahamet Timera dans son article sur les « Mots et maux de la migration. De l’anathème aux éloges », Cahiers d’études africaines 2014/1 (N° 213-214), pp.27-47.

[9] Arendt Hannah, 1993 (1ère éd. 1961), La condition de l’homme moderne, Paris, Calmann-Lévy, p.90. Elle continue : « C’est la transformation qui se produit dans le récit et généralement dans la transposition artistique des expériences individuelles. Mais cette transfiguration n’exige pas nécessairement les ressources de l’art. Chaque fois que nous décrivons des expériences qui ne sont possibles que dans le privé ou dans l’intimité, nous les plaçons dans une sphère où elles prennent une sorte de réalité qu’en dépit de leur intensité elles n’avaient pas auparavant » (Harendt 1993 [1961], p.90). Cette définition rejoint l’idée de la rhétorique comme poétique sociale développée par Herzfeld (2007), où le récit de l’expérience privée transforme l’espace public en y « apparaissant ». Sur la question du public, je renvoie également à l’ouvrage dirigé par Daniel Cefaï et Dominique Pasquier, Les sens du public. Publics politiques, publics médiatiques, 2003, Paris, Presses universitaires de France.

[10] Grafmeyer Yves et Isaac Joseph (éd.), 1979, L’école de Chicago, Paris, Editions du champ urbain, p.37.

[11] Brisebarre, Anne-Marie (dir.), La fête du mouton. Un sacrifice musulman dans l’espace urbain. Paris, Editions du CNRS, 1998, p.81.

[12] Herzfeld Michael, 2007, L’intimité culturelle. Poétique sociale de l’État nation, Laval, Les Presses Universitaires de Laval, p.53.

[13] J’entends le terme rhétorique dans le sens de Michael Herzfeld, en considérant que « l’intégralité de l’interaction sociale – non pas seulement les aspects linguistiques et quasi-linguistiques - est rhétorique » (Herzfeld 2007, pp.217-218). La rhétorique, ou poétique sociale, est la capacité d’agir dans l’espace public. C’est un ensemble d’interactions sociales considérées comme des performances ». La rhétorique verbale n’est qu’un versant des interactions de la rhétorique sociale qui modèlent voire créent les relations sociales.

[14] L’expression « foyer africain » fait partie du langage commun de même que celle de « foyer Sonacotra », pour parler de la catégorie officielle de « foyer de travailleurs migrants ». L’expression la plus commune, y compris pour les habitants, reste celle, économe, de « foyer ».

[15] Il est difficile aujourd’hui d’annoncer un chiffre précis, puisque certains foyers sont encore des « foyers de travailleurs migrants » tandis que d’autres, du fait d’un « plan de traitement » qui les restructure, sont devenus des « résidences sociales issues de foyers de travailleurs migrants ».

[16] Cette catégorie de logement social, liée à l’histoire de l’immigration en France et aux luttes que ses habitants ont menées pour faire valoir leurs droits de cité, a généré une historiographie conséquente. Entre autres : Abdelmalek Sayad (1980), Catherine Quiminal (1991), Mahamet Timera (1993), Choukri Hmed (2006, 2007, 2008, 2009), Marc Bernardot (1994, 2000, 2001, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2014), Hélène Béguin (2015), Tiphaine Bernard (2017). A l’heure de leur « résidentialisation », la question des FTM motive de nombreux travaux de jeunes chercheurs en Master et en Doctorat, comme ceux de Clément Luccioni, Laura Guérin ou Harouna Diawara, membres d’un atelier de réflexion sur les foyers auquel j’ai participé durant l’année 2016-2017, et initié par Aïssatou Mbodj-Pouye.

[17] Quiminal Catherine, 1991, Gens d’ici, Gens d’ailleurs, Paris, Éditions Christian Bourgois, p.83. Dans la ligne de ce paradoxal bâtiment d’« accueil » réifiant l’exclusion, on pourra s’interroger avec Jacques Derrida sur la notion controversée d’hospitalité : De l’hospitalité (entretien avec Anne Dufourmantelle), Calmann-Levy, 1997, 144 p.

[18] Quiminal Catherine, 1991, op. cit.

[19] Depuis le milieu des années 1990, les foyers font l’objet d’un programme de réhabilitation. Ils sont peu à peu rénovés et transformés en « résidences sociales ». Certains bailleurs comme Adoma, dont l’ancêtre est la Société nationale de construction de logements pour les travailleurs (algériens, cette dernière expression ayant parachevée l’acronyme de 1956 à 1962), administrent aujourd’hui d’importants parcs immobiliers de logements sociaux, où les « foyers de travailleurs migrants » historiques ne représentent plus qu’une petite part de l’offre locative.

[20] À quelques exceptions près en région parisienne, comme le cas du foyer du Centenaire que Tiphaine Bernard a étudié dans sa thèse de doctorat, soutenue en avril 2017 à Paris 8, et intitulée « Habiter le foyer. Approche anthropologique de la résidentialisation des foyers à travers l’ « exception » Centenaire, une résidence sociale en co-gestion à Montreuil-sous-Bois ».

[21] Ganda Fadiga, aujourd’hui décédé, est également souvent écouté lors des cérémonies de condoléances, autre forme de rassemblement qui ont lieu les week-ends dans les foyers. Par mesure de commodité, en raison d’un large réseau d’interconnaissances, ces cérémonies peuvent être mensuelles, comme c’est le cas pour la cérémonie des ressortissants de la ville mauritanienne de Kaédi, qui a lieu chaque mois au foyer de la rue des Fillettes, à Aubervilliers. Sont alors honorés tous les morts du mois, ceux décédés en Afrique ou à l’étranger. Par ailleurs, il y a des artistes Soninkés que mes interlocuteurs ne manquent pas de citer : Ganda Fadiga en fait partie, de même que Demba Tandia, Lassana Hawa, Mamadou Demba Magassa, Boubou Samba Diallo, Diaby Doua, Harouna Sidibe, Goudia Kouyate. Le nom des Touré Kunda revient beaucoup moins, contrairement à ce que leur succès international pourrait faire croire.

[22] Dans le foyer où j’ai commencé mon enquête, plusieurs de mes interlocuteurs, jeunes hommes arrivés en France entre 2012 et 2016, vivaient ou vivent dans la même chambre que leur père ou leur oncle. Abdoulaye, un jeune homme rencontré en 2015, a changé par deux fois de foyer en l’espace de deux ans car ses sorties nocturnes importunaient ses colocataires aînés, qui jugeaient sa conduite immorale. Il est ainsi passé du XIXème arrondissement au XIVème où vit un cousin, puis à Romainville, en Seine-Saint-Denis, où vit son père (HLM).

[23] Propos recueillis en chemin vers le concert de Yuri Buenaventura à la salle André Malraux de Sarcelles, le 1er juin 2017. Moussa a par ailleurs de nombreux amis musiciens, Sénégalais comme lui mais aussi Camerounais, Cubains ou Cap-Verdiens, qui l’invitent régulièrement à leurs concerts dans des bars de quartier et salles de spectacle parisiens. Ce concert à Sarcelles était de mon initiative.

[24] Le rapport rédigé par l’atelier parisien d’urbanisme (APUR) en 2010 recense 590 habitants au foyer de la Commanderie. Rapport en ligne : http://www.apur.org/etude/foyers-tr... (consulté le 1er août 2017).

[25] Brisebarre, 1998, op. cit., p.81.

[26] Honneth Axel, 2000, La lutte pour la reconnaissance, Les Editions du Cerf, p.137.

[27] Voirol, 2005, op. cit., p.10.

[28] Propos recueillis lors d’une fête « portes-ouvertes » au foyer Gergovie, dans le 14e arrondissement, le 15 juillet 2017. La fête a été organisée par un couple qui intervient depuis 2014 au foyer en tant que peintre et sociologue, et avec l’appui des habitants, de la mairie d’arrondissement et du bailleur social Adoma (ex Sonacotra). J’avais déjà rencontré Sidibe à plusieurs reprises (Miss Soninké 2017, dîner de gala du producteur Wati B en mai 2017).

[29] Samb, 1975, op. cit., p.93.

[30] Brisebarre, 1998, op. cit., pp.78-80.

[31] Les répétitions ont cessé à la rentrée 2016, Sidy préparant moralement et financièrement son « retour à Bakel », qui aura lieu lors d’un voyage d’un mois, d’août à septembre 2017 (premier retour au Sénégal depuis son arrivée en France en 2010).

[32] Mara est par ailleurs solier-moquettiste, c’est-à-dire qu’il travaille pour une entreprise de revêtement de sols. À cet égard, il a toujours un avis critique sur les sols sur lesquels nous dansons.

[33] Le directeur du centre d’animation Curial est lui-même soninké. Contrairement au Forum des Cholettes, le centre Curial a été rénové et est devenu un centre très dynamique, au cœur de la Cité Michelet, elle-même construite sur une ancienne friche polluée : http://www.cyberarchi.com/article/l... (consulté le 04/07/2017). Il est l’un des six centres d’animation du 19ème arrondissement.

[34] Ce dernier est un lieu légendaire pour tous les Sarcellois ayant grandi dans les années 1970, 1980 et 1990. Fermé en 1999 pour cause d’amiante, jamais rénové, il est toujours appelé le « deuxième Zénith » par ceux qui l’ont connu.

[35] Les descentes de police à l’initiative des bailleurs se sont répétées en 2016, menant à l’arrestation de dizaines de résidents sans-papiers : au foyer Adoma Marc Seguin en décembre 2015, les 23 et 24 mai 2016 derniers aux foyers Coallia Claude Tillier (12ème) et Boulogne (Boulogne-Billancourt). Le 23 mai 2016, le Président de l’association envoyait sur le groupe Whatsapp de l’association un message vocal de soutien aux foyers, qui entraîna les commentaires d’autres membres.

[36] Ceux que j’appelle les acteurs afro-caribéens sont, d’une part, le gérant de la maison de quartier de Sarcelles, qui profite de son statut de gestionnaire des lieux pour répéter avec son groupe de reggae et accueillir des musiciens et des danseurs en mal d’espaces de répétition et, d’autre part, un collectif qui a contacté la troupe pour mener des actions communes : le Collectif Pierrefittois Afrique Caraïbes (CPAC). Une des deux secrétaires de l’association porteuse de la troupe est d’ailleurs Martiniquaise et active dans des associations antillaises.

[37] Bien des parents des jeunes femmes de la troupe, même majeures, réprouvent cette pratique de la danse ; certaines la cachent ; l’une d’elle s’est vu interdire les répétitions par son mari.

[38] Honneth, 2000 [1992], op. cit., p.141.

[39] La société soninké reste très hiérarchisée, et la danse peut être vue comme une pratique décadente pour des familles se considérant comme nobles.

[40] La secrétaire de l’association de la troupe est elle-même Martiniquaise, puisqu’être soninké n’est nullement une condition nécessaire pour faire partie d’une association soninké, ou pour danser dans une troupe soninké.

[41] Tous nos déplacements étaient en effet faits ensemble, en RER et en bus, ce qui pouvait parfois ralentir notre organisation. Sidy voyait dans ces « transports en commun » une obligation morale : notre sûreté était de sa responsabilité.

[42] Herzfeld, 2007, op. cit., pp.252-253.

[43] Sur cette question de la division du travail, on pourra se référer à l’ouvrage Travail de Blanc, travail de Noir. La migration des paysans dogon vers l’Office du Niger et au Ghana. 1910-1980 d’Isaïe Dougnon, Paris, Karthala, 2007. L’auteur analyse et nuance cette dichotomie, le travail de noir pouvant désigner, par exemple,dans le contexte de travailleurs émigrés au Ghana « une stratégie pour s’intégrer plus vite dans le milieu d’accueil, par l’apprentissage accéléré du bamanan, langue parlée par les gardes qui dirigeaient les travaux [d’un barrage]. » (Dougnon 2007, p.124).

[44] Dougnon Isaïe, 2007, Travail de Blanc, travail de Noir. La migration des paysans dogon vers l’Office du Niger et au Ghana. 1910-1980, Paris, Karthala, p.126.

[45] C’est notamment grâce à lui que Jean-Philippe Rykiel, compositeur et interprète (piano, synthétiseur), a rencontré Boubou Samba Diallo et tous les autres musiciens de la communauté soninké avec lesquels il a collaboré. Jean-Philippe Rykiel a par ailleurs contribué à la reconnaissance des musiciens africains en France, en collaborant dès les années 1980 avec le groupe Xalam, Youssou Ndour, Salif Keita, Amadou et Mariam entre beaucoup d’autres. Son site, jeanphilipperykiel.com, est riche d’entretiens et de récits issus de ces collaborations (consulté le 17/07/2017).

Fil des publications

Fil des publications

retour au sommaire

retour au sommaire