SOMMAIRE

Le contexte du traitement administratif des nomades (années 1900-1914)

Les nomades français dans la guerre

La situation des Tsiganes étrangers

L’internement des Alsaciens-Lorrains romanichels

Épilogue

01. L’enracinement des familles bohémiennes – terme utilisé à l’époque, comme celui d’ « Égyptiens », pour désigner les Tsiganes - sur le sol français remonte au Moyen Âge. Du début du XVe siècle, période de leur arrivée en France, à la première moitié du XVIIe siècle, les Tsiganes ont connu un âge d’or [1], entrecoupé certes de mesures coercitives (bannissement, galères et punitions corporelles infligés aux hommes) ou de peines infamantes (cheveux rasés en signe de rejet physique aussi bien à l’encontre des hommes que des femmes et des enfants, afin de les exposer à l’hostilité des populations). Les protections émanant d’autorités laïques et religieuses dont les « Égyptiens » bénéficient, leurs pratiques chrétiennes attestées à l’égard des rituels de baptême et des funérailles, les titres et les patronymes français qu’ils exhibent, les récits des grandes découvertes, des voyages aux Indes orientales et occidentales, qui nourrissent une vision exotique favorable aux Tsiganes, l’attrait que les divertissements donnés par les Bohémiens suscitent dans tous les groupes sociaux des villes, autant d’aspects qui ont pu valoriser les Tsiganes auprès des populations médiévales et au temps de la Renaissance. Ajoutons à cela les faveurs que leur accordent les nobles, en raison d’affinités diverses : amour des chevaux, conception de la liberté, vision du monde et art de vivre ; probablement aussi parce que la noblesse projette à travers eux la nostalgie d’un Orient mythique des croisades.

02. Mais, à partir de la fin du XVIIe siècle, une série de facteurs chronologiquement associés à la consolidation des États, aux crises économiques, le vagabondage et la mendicité qu’elles impliquent, à la structure de l’État-nation moderne dans ses rapports avec la nationalité et les migrants, l’affirmation de son caractère ethnocentriste, au nationalisme et à la xénophobie, ou encore aux valeurs de l’ordre moral et du travail prônées par la société bourgeoise et l’Église, entraînent un renversement d’attitude de la part des pouvoirs et président à l’adoption de législations particulièrement sévères et discriminatoires [2]. Le destin de la diffuse « nation bohémienne » bascule. On assiste à une montée des comportements hostiles et, avec elle, à l’établissement rigoureux et constant de sanctions effectives, ce dont témoigne, en particulier, le traitement administratif des Tsiganes durant la période de la Belle Époque. Puisque les Bohémiens en temps ordinaire, par leur mode de vie, constituaient dès lors aux yeux des pouvoirs publics une menace pour la sécurité des campagnes, et dans la mesure où on les qualifiait d’asociaux, d’indésirables, faisant de cette minorité un groupe à part, étranger (bien que la majorité des Tsiganes qui la compose fût de nationalité française) à la citoyenneté nationale, dont les membres pouvaient être perçus comme des « ennemis de l’intérieur », il fallait forcément en temps de guerre renforcer ce dispositif coercitif, du moins à l’égard de certains d’entre eux.

03. Pour tenter de rendre compte des mesures qu’adoptèrent les autorités françaises (pouvoirs politiques et militaires) vis-à-vis des Tsiganes pendant la Grande Guerre qui suivit et de la façon dont ceux-ci réagirent, il convient d’introduire une distinction importante. Celle-ci concerne les situations auxquelles furent confrontés, au sein des communautés tsiganes, trois « groupes » désignés administrativement sous les termes suivants : les nomades français, les nomades étrangers et les Alsaciens-Lorrains romanichels.

Le contexte du traitement administratif des nomades (années 1900-1914)

04. Rappelons brièvement, à titre de prolégomènes historiques susceptibles d’éclairer l’objet de notre étude, quelques données essentielles du contexte où s’inscrit à la veille de 1914 la question de la politique tsigane menée en France par l’État républicain. Dans la décennie (et un peu avant) qui précède la Première Guerre mondiale, les mesures administratives mises en œuvre par les pouvoirs publics à l’égard des Tsiganes reposent sur une logique de la surveillance et du contrôle. Un dispositif d’ordre à la fois politique, technologique et administratif, destiné à instaurer un système d’identification (le « bertillonnage » [3]) des criminels, connaît alors une extension à plusieurs catégories de personnes, dont font partie les populations nomades et migrantes (Tsiganes et étrangers) considérées comme inadaptées au modèle social et national. En raison du discours idéologique diffusé entre autres par la presse nationale à propos de la prétendue montée de l’insécurité publique, où s’exprime une certaine haine de l’Autre que révèle sous la Troisième République l’intensification du nationalisme et des formes de xénophobie [4], la population tsigane, dont le nomadisme est assimilé à un danger social, devient du même coup l’objet de stigmatisation et se voit soumise à un traitement discriminatoire. Parmi les étapes qui jalonnent la politique d’hostilité envers les Bohémiens, il importe d’abord de mentionner le recensement, effectué en mars 1895, de tous les « nomades et Bohémiens ». En novembre 1908, un projet de loi gouvernemental présenté par Clemenceau visant à surveiller les populations ambulantes, préconise l’instauration d’un carnet familial appliqué aux nomades. Conjointement à ce projet, entre mars 1908 et juillet 1909, de nombreuses familles bohémiennes (près de 7 800 personnes) sont fichées par les brigades régionales de police mobile, créées à l’initiative du même ministre Clemenceau [5]. Par ailleurs, à la suite d’incidents transfrontaliers répétés survenus lors du passage de Tsiganes étrangers, le gouvernement helvétique propose en juillet 1909 la tenue d’une conférence internationale sur la « question tsigane », l’objectif du projet étant de refouler les nomades étrangers vers leur pays d’origine [6]. Pour y parvenir, la Suisse suggère ni plus ni moins de procéder à une vaste opération de police destinée à identifier et classer les nomades. C’est pourquoi il est prévu que les offices centraux des pays concernés (Suisse, France, Allemagne, Italie, Autriche-Hongrie) échangent entre eux leurs informations et que la convention se dote d’un « office central d’enregistrement anthropométrique de Tsiganes pour tous les pays contractants », de façon à instaurer une surveillance beaucoup plus efficace et étendue au plan européen.

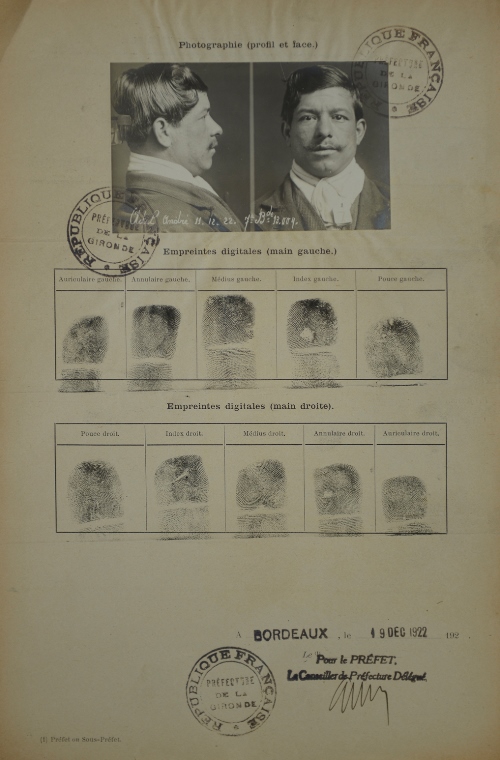

05. Ces différentes mesures et propositions conduisent en France à l’adoption par le Parlement de la loi du 16 juillet 1912 sur la réglementation des professions ambulantes et la circulation des nomades, une législation particulièrement vexatoire et disciplinaire, qui déroge au droit commun, instituant le carnet anthropométrique d’identité [7]. Selon la loi de 1912, tout nomade, quelle que soit sa nationalité, doit faire viser (avec l’indication du lieu, du jour et de l’heure) son carnet individuel, établi dès l’âge de 13 ans révolus, à l’arrivée et au départ de chaque commune, comme elle le contraint en vertu du décret du 16 février 1913 à se soumettre aux différentes mensurations et identifications photographiques (une double photographie, de profil droit et de face) consignées sur ces carnets : « la hauteur de la taille, celle du buste, l’envergure, la longueur et la largeur de la tête, le diamètre bizygomatique, la longueur de l’oreille droite, la longueur des doigts médius et auriculaires gauches, celles de la coudée gauche, celle du pied gauche, la couleur des yeux, les empreintes digitales [des deux mains] et les deux photographies du porteur du carnet ». Pour ce qui est de l’établissement du carnet d’identité, semblable dans son format à un livret militaire et contenant au début deux cent vingt-quatre pages (soit l’emplacement de 2 090 cases réservées aux visas), le ministère de l’Intérieur a prévu que le signalement anthropométrique et les formalités dactyloscopiques ainsi que les photographies soient effectués par les commissaires ou les inspecteurs des brigades mobiles de police, à défaut, par les agents des services anthropométriques qui ont été créés dans plusieurs villes ou encore les policiers municipaux. La loi prévoit de surcroît que les nomades circulant sans carnet seront considérés comme des vagabonds, et à ce titre soumis aux peines encourues pour ce délit. En outre, le carnet du nomade, où se trouve indiqué son état civil, comporte une partie réservée aux mesures sanitaires et prophylactiques auxquelles les nomades sont assujettis. Mais la législation dans sa volonté de contrôle ne se limite pas seulement à l’imposition du carnet anthropométrique d’identité. Les nomades voyageant en « bandes », c’est-à-dire en groupe ou en famille, doivent aussi se munir d’un carnet collectif. Sur ce carnet, figurent l’identité et le signalement de chacun des membres de la famille, les empreintes digitales des enfants de moins de treize ans, la description des « voitures employées ». L’article 4 de la loi renforce quant à lui la visibilité des mesures de surveillance administrative et policière, dans le sens où un signe ostentatoire est imposé aux nomades, dont les véhicules de toute nature seront munis à l’arrière d’une plaque (numérotée) de contrôle spécial. Notons enfin qu’à chaque déclaration ou délivrance de ces papiers d’identités correspond un « double » administratif, soit une notice individuelle, avec photographies pour les enfants de cinq à treize ans, soit une notice collective, conservées par les préfectures et les sous-préfectures, qui les rangent dans des fichiers dont un exemplaire, faisant l’objet d’un classement centralisé, est envoyé à la direction de la Sûreté générale du ministère de l’Intérieur.

06. Le recours à différentes pratiques de rationalisation identificatrice de plus en plus contraignantes permet ainsi de comprendre la logique d’exclusion adoptée par la République envers les Tsiganes. Le « régime des Nomades » qui résulte du texte législatif de 1912 participe d’un processus de « dénationalisation administrative » des Bohémiens français, y compris les Bohémiens rattachés à un enracinement pluriséculaire, déniant à ces familles toute légitimité d’ancrage national [8]. Cela va dans le cadre du dispositif juridique sur les professions ambulantes du simple récépissé de déclaration (délivré au marchand ambulant) à l’encartement anthropométrique du nomade selon la « méthode Bertillon ». Ce procédé vise à assimiler des individus itinérants à une population perçue et construite comme étrangère, dangereuse, puisque délinquante, qu’il s’agit d’identifier et de contrôler, dans le but clairement avoué d’inciter les nomades à se fixer.

Les nomades français dans la guerre

07. Si l’on en juge par les premiers carnets anthropométriques d’identité établis à partir d’octobre 1913, et dont un très petit nombre a été conservé dans les Archives départementales, il semble que le déclenchement du conflit entre la France et l’Allemagne ait modifié sensiblement la circulation des familles bohémiennes, tout du moins de celles qui ont laissé une trace administrative de leurs déplacements. Au cours de la période qui précède son arrivée en Gironde, Catherine Bony, vannière, née dans l’Allier en 1887, voyage dans les départements contigus de l’Orne, la Sarthe et la Mayenne, faisant parfois quelques incursions en Loir-et-Cher. Son carnet couvre une période allant de fin novembre 1913 à 1925, soit douze ans, une durée très longue, qui s’explique par des fixations prolongées, à cause de la guerre. Jusqu’à la déclaration de la guerre, Catherine Bony Bony se déplace à l’intérieur de ces départements. Puis elle se fixe au Mans, du 3 août 1914 au 24 juin 1915. Par la suite, ses déplacements se concentrent de nouveau autour d’Alençon, du Mans, de Laval, et, moins souvent, de Blois. Dans chacune des communes où elle et sa famille séjournent, la durée de stationnement varie entre 24 heures et 48 heures. Après s’être arrêtée deux mois à Caen, elle retourne au Mans, pour y demeurer pendant près de trois ans, de juin 1916 à mai 1919. Les années suivantes, en Gironde, où elle circulera, surtout dans le Médoc, ses haltes ne dépasseront pas non plus en moyenne un à deux jours [9]. La mobilité restreinte des Bohémiens s’observe également dans d’autres départements, comme celui des Landes, où durant le conflit des Gitans français cessent de circuler, tandis que certaines familles voyagent par intermittence [10]. C’est le cas aussi des deux familles Reinhard et Lagrené, venues de l’Allier et de Saint-Etienne, qui se déplacent ensemble en Gironde. Leurs enfants, ayant atteint l’âge de 13 ans, se présentent avec les parents à la 7e brigade mobile pour l’établissement du carnet individuel. Les notices relatives à leurs carnets sont rédigées le 7 mai 1917 à Bordeaux. Un commissaire de la police mobile note à cette occasion que « des frères aînés de ces mineurs servent actuellement dans l’armée française » [11].

08. Mais l’état de guerre sur le territoire français ne contraint pas seulement les Tsiganes à limiter ostensiblement leurs déplacements, il peut donner lieu de la part des pouvoirs publics à des directives sévères. Ainsi, le préfet de Maine-et-Loire, estimant que, dans l’intérêt de la sécurité publique, il y avait lieu de surveiller étroitement les individus sans domicile fixe, c’est-à-dire les marchands forains munis d’un carnet d’identité et les nomades porteurs du livret anthropométrique, et considérant que cette surveillance ne pouvait s’exercer que dans les centres pourvus d’une brigade de gendarmerie, décide par un arrêté du 4 février 1915 d’assigner à résidence les forains et les nomades du département dans les chefs-lieux de canton ; selon l’article 5, « la gendarmerie retirera des mains des intéressés, dès leur arrivée au chef-lieu de canton, leurs carnets d’identité ou leurs livrets anthropométriques, et elle en conservera la garde tant que dureront les hostilités ou tant que les intéressés n’auront pas été autorisés à changer de canton » ; le texte précise par ailleurs que tout forain ou nomade qui tentera de pénétrer sur le territoire du département de Maine-et-Loire sera immédiatement refoulé sur le territoire où il se trouvait. L’arrêté fut maintenu en vigueur jusqu’au 24 février 1920 [12]. Le refoulement survenu le 9 octobre 1919 à l’encontre de la nomade Marie Legrain en témoigne : circulant en Maine-et-Loire, alors qu’elle ignorait qu’il lui fallait une autorisation pour se déplacer, celle-ci est reconduite par la gendarmerie vers le département limitrophe de la Loire-Inférieure d’où elle venait. Quant à l’assignation à résidence des familles, privées des ressources diverses dont elles pouvaient bénéficier auparavant grâce à leur mobilité et qui devaient désormais subvenir à leur propre moyen de subsistance dans un périmètre restreint, il y eut certes des dérogations délivrées à quelques nomades pour que ceux-ci puissent quitter momentanément la commune où ils étaient fixés, mais ces autorisations intervinrent après la guerre. Le 20 septembre 1919, par exemple, la préfecture accorda un délai de quatre jours à Émile Raveneau afin que ce dernier se rende à Craon (Mayenne) à l’occasion des courses dans le but d’y exercer son commerce d’articles de fête [13].

09. Ajoutons que les autorités assignèrent aussi à résidence les personnes réfugiées du Nord, au milieu desquelles se trouvaient des Tsiganes. Charles Hoffmann, venu de Roubaix, a pour profession « artiste violoniste ». Assigné à Foix, il a été réformé dans cette ville le 18 juin 1915 par le conseil de révision. Selon la circulaire du 26 février 1915, les réfugiés doivent détenir un sauf-conduit nécessaire pour s’éloigner de plus de dix kilomètres de la résidence qui leur a été assignée. Or, Charles Hoffmann a quitté Foix sans être muni de cette autorisation administrative, lorsque celui-ci est arrêté deux mois plus tard à Bordeaux. Les mesures de détention ou de surveillance que préconise à son encontre le sous-préfet de Blaye au préfet de la Gironde sont on ne peut plus explicites : « J’ai l’honneur de vous informer que je fais accompagner à Bordeaux, en vue de la mensuration nécessaire pour la constitution et la délivrance de son carnet anthropométrique le nommé Hoffmann (Charles), réfugié du Nord qui paraît ne pas vouloir consentir à demeurer au dépôt d’évacuation de Foix (Ariège). Ainsi que vous pourrez le constater par le procès-verbal de gendarmerie ci-joint, cet individu a quitté Foix sans autorisation et vagabonde continuellement. Arrêté dans Bordeaux vers le 4 août dernier, le tribunal correctionnel lui a infligé une peine d’un mois de prison. Hoffmann a été réformé et ne paraît pas réunir les conditions physiques pour réaliser un engagement volontaire. Il appartient à une famille de romanichels en résidence à Lille ; cette famille est nantie du carnet anthropométrique. Hoffmann me paraît rentrer dans la catégorie des indésirables, qu’il conviendrait de placer dans un des camps de concentration de la Gironde, soit de le considérer comme ces romanichels à pourvoir d’un carnet anthropométrique » [14].

10. En dépit du contrôle policier que la législation de 1912 engendra dans la vie quotidienne des Tsiganes, et de la suspicion dont firent preuve les autorités de Maine-et-Loire à l’égard des familles bohémiennes du département, les Tsiganes français n’apportèrent pas moins leur contribution à l’effort de guerre durant le conflit contre l’Allemagne. Ceux qui étaient en âge d’être appelés sous les drapeaux pour faire leur service militaire, les hommes de l’active et les plus jeunes de la réserve, ainsi que les réservistes un peu plus âgés, furent envoyés au front [15]. Les registres matricules du contingent que nous avons utilisés, issus de différentes Archives départementales (Gironde, Mayenne, Deux-Sèvres, Charente-Maritime, Seine-et-Marne), offrent un éclairage sur l’itinéraire qui a été celui des Tsiganes mobilisés pendant les hostilités. Avant d’examiner certains de ces registres, mentionnons le jugement rendu le 24 septembre 1914 par le tribunal militaire de Bordeaux envers le nomade Martin Uhart, vannier, soldat réserviste de la « classe 1904 », né à Briscous (Basses-Pyrénées), prévenu d’insoumission en temps de guerre le 5 août 1914, « pour ne pas s’être rendu, hors le cas de force majeure, le 2 août 1914, premier jour de mobilisation, comme le prescrivait l’Ordre de route, contenu dans son livret militaire, ni dans les deux jours, qui ont suivi celui fixé par cet ordre, pour son arrivée à destination » [16]. Mais l’insoumission était involontaire, car cet homme se manifesta quelques jours plus tard, faisant valoir qu’il n’avait pas pu prendre connaissance du jour de la mobilisation générale. Le tribunal le déclara, de ce fait, à l’unanimité, non coupable. On remarque cependant qu’il y a, parmi les Tsiganes, des insoumis et déserteurs, comme Jean Winterstein, né le 12 février 1892, en Meurthe-et-Moselle, forain, déserteur de la « classe 1912 ». Arrêté après la guerre, il fut jugé et condamné à plusieurs années de prison par le tribunal militaire. Une pièce trouvée en sa possession, le certificat du major de la garnison de Bordeaux, nous indique « qu’il est libéré à la date du 15 décembre 1926 » [17].

11. Comme l’indiquent les registres matricules de l’armée, les Tsiganes ont donc été mobilisés au cours de la Grande Guerre, au même titre que les Zigeuner furent enrôlés dans l’armée allemande [18]. Né en 1892, dans le département de Meurthe-et-Moselle, le soldat Jean Winterstein, forain, a été affecté au 131e régiment d’infanterie (RI) d’Orléans ; il est blessé le 16 février 1915, « côte, plaie annulaire et conjonctivite par balle » [19]. André Adel est né lui le 14 avril 1891, à La Ferté-sous-Jouarre, en Seine-et-Marne. La profession qu’il exerce est celle de marchand forain mais aussi de rempailleur de chaises. Il est de la « classe 1911 », et relève du recrutement de la subdivision de Coulommiers. Après son service militaire, en tant que soldat de 2e classe, il participe aux campagnes contre l’Allemagne, du 2 août 1914 au 9 août 1919. Soldat du 162e RI sur le front, André Adel est fait prisonnier le 26 septembre 1915 à Aubériac-sous-Suippes (Marne) et interné en Allemagne au camp de Wurmberg (Prusse), d’où il est rapatrié, après l’armistice, le 24 décembre 1918. Passé ensuite au 66e RI à Tours, il sera mis en congé illimité de démobilisation en août 1919. L’armée lui accorde un « certificat de bonne conduite » [20]. Le parcours du soldat Ferdinand Dessemberg, né le 18 avril 1892, originaire de la Charente-Inférieure, s’avère quelque peu différent. Incorporé au 123e régiment d’infanterie, il est blessé au début des hostilités, le 26 septembre 1914, puis évacué vers l’arrière. Reparti sur le front en avril 1915, il incorpore le mois suivant le 57e RI. À partir de ce moment, F. Dessemberg souffre de maladies successives (parotidite, grippe, oreillons, anémie, bronchite), qui le contraignent à des hospitalisations temporaires. Sa dernière évacuation pour maladie qui le conduit à l’hôpital de Nantes survient le 8 novembre 1918. Son registre mentionne également qu’un certificat de bonne conduite lui a été « accordé ». Au sortir de la guerre, il se retire à Coutras (Gironde), et décède peu d’années après en Dordogne [21]. Les renseignements consignés sur la fiche de Philippe Helfritt, fondeur de métaux, résidant en Loire-Inférieure, fils de Charles et de Marie Wisse, nous apprennent que ce Tsigane français, de la « classe 1911 », inscrit sur la liste du recrutement de Niort, a appartenu au 32e RI, du 2 août 1914 au 5 mars 1916. Celui-ci est blessé à deux reprises : d’abord, le 14 septembre 1914 lors du combat de Prosnes (Marne) ; puis, en service commandé, le 4 mars 1916, une blessure d’où résultera comme séquelle l’ankylose osseuse de son coude gauche. Évacué alors à l’hôpital de Saintes, avant d’être transféré à Bordeaux Grand Lebrun, P. Helfritt est admis à la réforme pour invalidité permanente à 50% par décision militaire du 14 mars 1916 [22]. D’autres itinéraires de soldats tsiganes méritent d’être rapportés. En particulier, celui de Joseph Antoine Offmann, né le 5 mai 1887 à Créon (Gironde), « sans domicile fixe », dont la profession est « vannier ambulant ». Il fait partie de la subdivision de Libourne, « classe 1907 ». La rubrique relative au « détail des services et mutations diverses » révèle que Joseph Offmann accomplit d’abord son service militaire dans le 49e régiment d’infanterie, où il devient tambour, comme soldat de 2e classe. Rappelé à l’activité par décret de mobilisation générale, il arrive au régiment d’infanterie de Bayonne le 3 août 1914. Le soldat Offmann disparaît sur le front à Gozée (Belgique) le 23 août 1914, puis est signalé prisonnier [23]. Sa détention s’effectue au camp allemand de Güstrow, un camp de prisonniers (soldats et officiers) de guerre situé dans le Mecklembourg, au nord-est de Schwerin, à proximité de la mer Baltique. On le rapatrie d’Allemagne le 18 janvier 1919. Il demeura ainsi en captivité pendant près de quatre ans et demi. Deux décorations lui ont été remises : la médaille commémorative de la Grande Guerre et la croix du combattant [24]. Que nous livre le registre matricule d’Antoine Ziegler, vannier, habitant le canton de Saint-Ciers-sur-Gironde, fils de Antoine et de Pauline Ziegler, lui aussi de la « classe 1912 », et du recrutement de Libourne ? Durant son service militaire, il est blessé, à la suite de quoi, par décision de la commission de réforme, détaché à l’usine de poudrerie de Saint-Médard-en-Jalles. Ce nomade combat sur le front dans le 58e régiment d’artillerie du 2 août 1914 au 24 février 1915. Placé dans la réserve de l’armée, une blessure survenue le 23 avril 1917 au Moulin-Rouge (« contusion du genou gauche et du côté gauche »), lors d’une chute dans un ravin, le renvoie pour des soins à l’arrière. Antoine Ziegler manque à l’appel le 19 décembre 1917, et on le déclare déserteur quelques jours plus tard. Bien après la fin du conflit, ce dernier sera arrêté le 23 août 1931 à Sarre (Basses Pyrénées) par la gendarmerie de Saint-Pée-sur-Nivelle, car il fait l’objet d’une plainte devant la juridiction militaire pour interruption de services du 19 décembre 1917 au 23 août 1919. Incarcéré à la prison militaire de Bordeaux, le tribunal le condamne à la peine de 45 jours de prison pour « désertion à l’étranger en temps de guerre avec emport d’effets militaires (circonstances atténuantes admises) » [25]. Citons encore le cas d’Aristide Hoffmann, né à Floirac (Gironde), le 31 août 1888. Sa déclaration, rédigée fin août 1938, concernant l’état de ses services militaires et de guerre, en vue de l’obtention des droits de pension de retraite du combattant, reconnus par la loi du 16 avril 1930, stipule qu’il a combattu dans le 344e RI, du 3 août 1914 au 11 juillet 1917, et dans le 176e, du 12 juillet 1917 au 7 avril 1919. Ses droits à la carte de combattant lui ont d’ailleurs été confirmés [26].

Document 1 : Soldat tsigane mobilisé au 115e RI, sa femme et son fils, à Mamers (Sarthe), 1er août 1916 (Archives départementales de l’Orne, Fonds Paul Lancre)

Document 1 : Soldat tsigane mobilisé au 115e RI, sa femme et son fils, à Mamers (Sarthe), 1er août 1916 (Archives départementales de l’Orne, Fonds Paul Lancre)

12. Il apparaît donc, à la lecture des registres mentionnés (ou pas), que les trajectoires suivies pendant la guerre par ces soldats tsiganes, tout comme par les soldats français dans leur ensemble, révèlent des parcours d’une grande diversité, puisque certains ont combattu tout au long de la guerre, tandis que d’autres se battent, du début du conflit jusqu’en 1915 ou 1916, et que des conscrits tsiganes furent mobilisés la dernière année, en 1918 ; sans compter que les modalités techniques et tactiques du combat, en 1914, diffèrent de celles qui s’imposent, à partir de la fin 1917, que les expériences individuelles ou collectives, entre les soldats qui doivent affronter l’ennemi sur le front et ceux qui sont faits prisonniers et détenus à l’arrière dans des camps allemands, ne recouvrent pas les mêmes réalités [27]. Mais quelles traces avons-nous gardé de l’expérience combattante vécue par les nomades français ? Difficile de le savoir. Parmi les sources susceptibles de nous éclairer, il faudrait interroger les courriers que ces soldats ont pu adresser à leurs proches, l’oralité de la culture tsigane n’excluant pas, en certaines circonstances, le recours à la pratique de l’écrit. Cette correspondance n’a sans doute pas complètement disparu dans les familles. Quant aux archives du contrôle postal, conservées au Service historique de la Défense, elles comportent peut-être des extraits de leurs lettres, bien que les travaux de recherche consacrés à la correspondance des soldats n’en mentionnent pas [28]. La question des actes d’insoumission commis par les soldats du rang, donnant lieu à des motifs de plaintes, tout du moins ceux qu’a étudiés Emmanuel Saint-Fuscien à travers les crimes et délits (d’abord, et avant tout, pour désertion, abandon de poste, outrages, vol, refus d’obéissance et ivresse [29]) que rapportent les officiers supérieurs de la 3e division d’infanterie (DI), fournit en revanche un renseignement intéressant. Sur une liste de 1329 jugements rendus entre septembre 1914 et mars 1919 par les conseils de guerre de la 3e DI, on relève les noms de huit vanniers, rempailleurs de chaises et forains, dont certains pourraient être des Tsiganes : Adolphe Renard, né en 1887, dans la Seine, déclaré coupable le 13/10/1917 d’ « abandon de poste en présence de l’ennemi, 6 ans de travaux publics » ; Nicolas Shek, né en 1895, dans l’Yonne, jugé le 24/03/1917 pour « ivresse manifeste et publique, coupable, 2 mois de prison » ; Jean-Baptiste Verckel, né en 1893, dans la Seine, condamné le 11/03/1919 pour « désertion à l’intérieur en temps de guerre, coupable, 2 ans de travaux forcés » [30]. La plupart des peines attribuées par les tribunaux militaires de l’avant entre 1914 et 1918 ne furent cependant pas appliquées. Resterait à connaître, compte tenu de la centaine de divisions environ que comprend l’armée française, combien de Tsiganes ont été inculpés et en raison de quels motifs, le chiffre proposé par le général Bach pour la totalité des soldats jugés étant de cent quarante mille procédures en conseil de guerre au cours du conflit [31]. Il faudrait également se demander si les régions militaires de l’arrière, particulièrement sévères à partir du printemps 1917, qui renforcèrent le contrôle envers les permissionnaires, les dépôts et cantonnements pour indiscipline [32], eurent à sanctionner des soldats (et des civils) tsiganes [33].

Document 2 : « Bohémienne ». Dessin exécuté par un soldat français (non tsigane), au verso d’une lettre écrite sur le front, 14 octobre 1915. Don fait à l’auteur.

Document 2 : « Bohémienne ». Dessin exécuté par un soldat français (non tsigane), au verso d’une lettre écrite sur le front, 14 octobre 1915. Don fait à l’auteur.

La situation des Tsiganes étrangers

13. Les nomades étrangers, présents sur le territoire français pendant la guerre, connurent eux aussi des expériences très diverses, qui varient en fonction de leur nationalité, des lieux où ils résident, et des circonstances. Il y a d’abord ceux qui, par prudence, étant donné le renforcement des mesures de surveillance suscitées par l’état de guerre dont les étrangers sont l’objet, cessent de voyager. Le carnet, établi à Pau, du nomade italien Umberto Miglioli, artiste musicien, né à Cremone en 1883, s’étend sur une période importante, du 19 décembre 1913 au 4 juillet 1925. Son premier visa provient de la mairie de Castelnaudary (Aude). La guerre contraint alors sa famille et celle de Catherine Ghio, chanteuse, à se sédentariser : du début du conflit jusqu’en mai 1920, celui-ci vit à Floirac, une commune de la banlieue bordelaise. Les deux familles reprendront ensuite le voyage, selon des itinéraires qu’elles avaient avant empruntés, à savoir un premier axe géographique constitué par des déplacements dans le Grand Sud, qui aboutissent à Antibes, avec de nombreuses haltes au sein des petites localités, mais aussi des villes (entre autres, Valence, Arles, Marseille, Toulon), auquel s’ajoute l’axe de retour, se prolongeant, à partir de certaines communes de stationnement du territoire girondin, vers le centre, et bien au-delà, en Île-de-France, comme le montre le visa apposé par la municipalité de Rambouillet [34]. En ce qui concerne les Gitans du sud de la France, en particulier les communautés gitanes du Roussillon et du Midi, dont une partie est de nationalité espagnole, ce sont le plus souvent des sédentaires, qui ont pour principaux métiers celui de maquignon et son complémentaire, le tondeur de chevaux, d’ânes, de mulets ou de chiens. Ils sont domiciliés dans les villes, Perpignan, Thuir, Nîmes, Aix-en-Provence, Narbonne, Béziers, Montpellier, Toulouse ou Avignon, etc., et dans quelques villages des environs. Pour les Gitans espagnols, la guerre ne modifie pas leur mode de vie habituel, puisqu’ils continuent à mener une vie sédentarisée dans les faubourgs, mais leurs activités liées à la tonte des mulets ou au commerce des chevaux diminuent fortement, ces animaux étant réquisitionnés par l’armée.

14. Quand les hostilités éclatent, d’autres Tsiganes, originaires d’Europe centrale et orientale, sont obligés pareillement de se fixer, ou adoptent des stratégies différentes. Lors de la mobilisation de 1914, un groupe de Rom bosniaques, les Yovanovitch, montreurs d’animaux, se trouvaient à Courpière, dans le Puy-de-Dôme. Ils y restèrent durant toute la guerre, mais durent pour survivre, faute de ravitaillement suffisant, sacrifier peu à peu chevaux, ânes, singes et ours [35]. Vers la fin de décembre 1914, une caravane de Tsiganes russes, composée d’une trentaine de personnes, appartenant à cinq familles, se dirigent sur Vintimille mais sont empêchés de franchir la frontière par les autorités italiennes. Après avoir été refoulées, lorsqu’elles pénètrent dans le département du Jura, la préfecture demande aux brigades de gendarmerie qu’on les conduise vers Besançon [36]. Au tout début de la Grande Guerre, des Rom kalderash, de nationalité russe également, reçoivent l’ordre de quitter la région parisienne (alors que, pourtant, la France était l’alliée de la Russie). Ils ne sont plus autorisés à demeurer à l’intérieur de ce que l’on nomme la « zone », c’est-à-dire des terrains vagues situés aux portes de Paris, à la frange Est de la capitale, qui borde les quartiers populaires et industrieux. L’historien François de Vaux de Foletier a retrouvé un rapport de police [37] signalant que ces Rom, trente-huit personnes au total, pratiquant le métier de chaudronnier, avaient dû partir en catastrophe de la zone où elles s’étaient établies, entassant « dans six mauvaises voitures un peu de linge et de literie ». Interrogées à Blois le 30 août 1914, elles prétendent se diriger vers Bordeaux, leur destination finale étant en fait l’Espagne, qui était alors un pays neutre. Parmi les noms des familles citées, figurait la famille (ses grands-parents) de l’écrivain rom français Matéo Maximoff. Il a relaté cet événement dans son autobiographie : « La guerre de 14 étant déclarée, ma famille ainsi que presque toute la tribu kalderash qui stationnait là allaient devoir partir. Mais pour aller où ? Évidemment aussi loin que possible du théâtre des hostilités. Ils prirent donc la direction de l’Espagne. […] L’un d’eux […] n’avait pas même un cheval. Il a pris une charrette à bras, lui tirant et sa femme poussant. Les enfants et les quelques objets qui encombraient la charrette ont ainsi fait tout le voyage de Paris à Barcelone. Plus de mille kilomètres. Une vraie misère » [38]. On ignore si, par la suite, des Tsiganes étrangers, non munis d’autorisation, purent traverser la frontière espagnole, ou celle de la Suisse [39], car une lettre du ministre de la guerre Millerand, en date du 28 février 1915, adressée aux généraux des régions frontières, appela à durcir les dispositifs de surveillance sur les territoires frontaliers :

« Le préfet des Pyrénées-Orientales m’a signalé que, de nombreux étrangers suspects franchissaient la frontière par des sentiers de montagne, évitant ainsi les chemins soumis à une rigoureuse surveillance pour venir prendre le train à Estavar, Odeillo, Mont-Louis, etc. […].

Je vous ai prescrit dès le 11 novembre 1914 de faire exercer par la gendarmerie de concert avec les représentants locaux de la Sûreté générale, des Eaux et Forêts et des Douanes, une surveillance sévère sur les frontières de Suisse, d’Italie et d’Espagne, en vue d’empêcher les entrées et sorties des personnes suspectes, les agissements d’individus se livrant à l’espionnage et toute exportation prohibée par le décret du 31 juillet dernier.

Il semble nécessaire de rendre plus active la surveillance que vous avez déjà dû prescrire au reçu de la dépêche du 11 novembre précitée et de l’étendre aux sentiers de montagne que suivent les délinquants » [40].

15. À l’intérieur de la catégorie qui regroupe les nomades étrangers, le cas des Tsiganes ressortissant des puissances ennemies doit être enfin abordé. Ceux-là sont arrêtés et conduits vers les camps d’internés civils austro-allemands. Leur nombre est vraisemblablement restreint, sans doute parce que peu de familles ou d’individus isolés originaires de ces pays restèrent en France pendant les hostilités. Dans le récit de son incarcération aux camps de Périgueux, Noirmoutier et de la citadelle de l’île d’Yeu, Aladar Kuncz, jeune professeur hongrois, fait allusion plusieurs fois à des Tsiganes qu’il y a rencontrés : « Parmi les Tyroliens se trouvaient sept indomptables tziganes. Ceux-ci, avant Noirmoutier n’étaient, de leur vie, demeurés aussi longtemps dans un même endroit. Ils satisfaisaient leur amour du mouvement perpétuel en dansant tout le long du jour. L’un d’eux faisait grincer son violon et les six autres chantaient, dansaient et gambadaient ». Un autre musicien tsigane est détenu à la citadelle de Noirmoutier : « Horvath le Tzigane était pour moi un excellent accompagnateur. Il est vrai qu’il était joueur de cymbalum, mais, en captivité, il avait appris le violon et il savait se servir à merveille de son misérable instrument. Plus tard, il se fabriqua même un xylophone, avec de simples morceaux de bois ». Plus loin, le narrateur donne la parole à un interné, nommé Werner, qui a pour compagnon un Tsigane hongrois :

« " Maintenant, je vous présente mes amis. Deux Hongrois. Celui-ci, c’est Tötöri ".

Un petit Tzigane, à la peau brune, aux cheveux noirs, s’avança, d’un air apathique et endormi.

- Il n’a l’air de rien, mais il a des muscles solides comme du bambou. De plus, je le défendrais au besoin contre tous car, une fois, il m’a sauvé la vie alors que les chacals et les vautours étaient déjà sur moi » [41].

16. Des Tsiganes ont probablement été dirigés ailleurs vers d’autres camps de civils austro-allemands, nommés alors par l’administration « camps de concentration » (à Vire, Kerlois, Groix, Guérande, Lanvéoc, Carnac, Crozon, Saint-Ilan, l’île Longue, Pontmain, Sarzeau, Villefranche, Ajain, etc.),que recense le livre de Jean-Claude Farcy sur les camps français de la Première Guerre mondiale [42]. N’oublions pas non plus de mentionner les dépôts situés en Corse où l’on interna ces civils, dont un petit nombre, indéterminé, de Tsiganes. En atteste une lettre écrite en 1915 par Joseph Reinhardt, Tsigane allemand, détenu à Morsiglia, demandant à rejoindre sa famille, qui était internée dans le sud-est de la France [43]. Il ne serait pas surprenant que dans les archives de ces camps, en particulier le dépôt de Corbara, auxquelles se réfère une étude publiée par Sylvain Gregori [44], les noms de Tsiganes austro-allemands y apparaissent.

17. La Zigeunerpolitik (politique tsigane) menée avant le conflit par l’Allemagne pour combattre le « fléau tsigane » (Zigeuner unwesens) [45], surtout en Prusse et en Bavière, ayant conduit à interdire l’entrée des nomades étrangers ou à les expulser, les autorités allemandes n’eurent pas durant la guerre à traiter ce problème. Mais la question plus déterminante fut celle des mesures à prendre contre le nomadisme pratiqué par les Tsiganes originaires d’un État de l’Empire allemand et les Tsiganes venant des autres Länder. Le haut commandement bavarois à Munich proposa en mai 1917 d’envoyer ces nomades, les hommes uniquement, au camp de prisonniers civils de Traunstein ; un second projet vit le jour en Bavière le 11 octobre 1918, l’instauration de patrouilles destinées à arrêter les « bandes de Tsiganes » (Zigeunerbanden) qui circulaient, afin de les conduire dans le camp de travail de Weilheim. On ne sait si ces projets furent réalisés [46].

L’internement des Alsaciens-Lorrains romanichels

18. Une lourde charge pèse sur les Tsiganes alsaciens-lorrains comme sur les civils arrêtés à l’intérieur ou autour des territoires reconquis d’Alsace-Lorraine au début de la guerre. Ceux-ci, à cause de leur nationalité, et du mode de vie nomade, pour les Tsiganes, inspirent de la méfiance aux yeux des militaires et du pouvoir politique. Ils sont aussitôt évacués, voire incarcérés, et dirigés vers les centres de triage. La qualité d’Alsaciens-Lorrains aurait dû pourtant ne pas être un motif de suspicion. Les douleurs suscitées dans cette région et en France par la perte des provinces annexées après la guerre de 1870-1871 contre l’Allemagne le prouvent clairement. L’inverse néanmoins se produisit. Quand elles occupèrent une partie du territoire libéré, les troupes françaises prirent des otages, notables et gens de condition modeste, parmi la population civile. Les otages alsaciens-lorrains, répartis dans les dépôts spéciaux du Midi, ont été évacués à partir de septembre 1914. Il n’est pas question d’analyser ici les raisons officielles invoquées pour l’évacuation de ces civils : l’autorité militaire évacue tous les mobilisables, hommes de la landwehr ou du landsturm afin de les soustraire à l’incorporation dans l’armée allemande en cas d’une retraite française, elle procède à l’arrestation des habitants qui sont accusés de collaboration avec les Allemands, dont les sentiments germanophiles supposés les rendent « suspects au point de vue national », et d’otages qui ont des liens de parenté ou des relations avec des suspects. Puisque certaines familles elles-mêmes ne sont pas épargnées, que les arrestations touchent également des Alsaciens-Lorrains vivant à l’arrière du front, et surtout que les otages évacués aboutissent dans les camps, l’explication permet aussi de justifier une mesure répressive et l’attitude prise par les autorités montre combien le sort des civils dépend de l’arbitraire [47].

19. On interne donc les Romanichels, classés par la commission des évacués et internés alsaciens-lorrains (mise en place le 9 novembre 1914) au sein de la catégorie 1, réunissant les Alsaciens-Lorrains pourvus d’une carte blanche, qui sont maintenus dans une résidence surveillée : « La Commission range notamment dans cette catégorie les douteux […] ; certains individus ou familles exerçant des professions déterminées (ambulants, forains, romanichels), et qui, bien qu’aucune charge spéciale n’existe contre eux, ne pourraient sans inconvénient, dans les circonstances présentes, être autorisés à circuler librement sans surveillance » [48]. Y compris ceux devenus français après le traité de Francfort de 1871, comme la famille Adel, internée au dépôt de Luçon, en Vendée, après son arrestation à Epernay : « Elle [Marie Adel] est née à Vernou canton de Vouvray [Indre-et-Loire] le 28 octobre 1884 de parents alsaciens ayant opté pour la nationalité française ; elle est par conséquent française et ne devrait pas être internée » [49]. L’arrestation de ces familles ou de Tsiganes seuls obéit en même temps à des motifs divers. Le « Bulletin individuel » et l’ « Ordre de Conduite » rédigés pour chacune des personnes incarcérées aux dépôts de suspects d’Aurec (Haute-Loire) et d’Ajain (Creuse) en donnent une idée précise : « sans domicile fixe, sans profession », « vol », « étranger résidant dans la zone des armées », défaut de permis de séjour », « circule la nuit sans autorisation », « pour défaut de visa du carnet anthropométrique », « de nationalité indéfinie », « infraction à la loi du 16 juillet 1912 », « sécurité publique », « vagabondage », « suspecte d’espionnage » [50]. Mais l’internement résulte aussi du fait que les Tsiganes représentent une minorité ethnique traditionnellement rejetée. Le gouvernement et l’armée, sous prétexte que les nomades, comme les civils étrangers des pays ennemis ou d’autres catégories d’individus, sont susceptibles de nuire en tant qu’espions à la défense nationale, rappellent dans une note en date du 15 juin 1915 aux différentes unités que l’article 5 de la loi du 9 août 1849 sur l’état de siège donne aux autorités militaires la possibilité « de faire expulser de la zone des armées tous les nomades qui pourraient s’y trouver ou essaieraient d’y pénétrer » [51].

20. Avant d’aboutir au dépôt drômois de Crest, les Romanichels alsaciens-lorrains arrêtés par l’armée, la gendarmerie ou les services de police, suivent des itinéraires géographiques distincts au cours desquels s’effectue leur transfert dans des camps successifs. Les épreuves qu’endurent ces familles, dont les parents et les enfants se trouvent parfois séparés, commencent dès le début de la guerre. Le pensionnat Sainte Ursule à Luçon, réquisitionné comme dépôt à partir du 15 août 1914, est occupé par deux cents quatre civils austro-allemands évacués de Paris que l’administration a séparés d’un groupe d’Alsaciens-Lorrains provenant de la région parisienne et des départements limitrophes. Des familles tsiganes font partie de la population internée, qui ont pour nom Weiranch, Kempfer, Pestner, Adolf, Ziegler, auxquels s’ajoutent des nomades isolés, tels Pierre Winterstein, 54 ans, Firmin Falk, 43 ans, Marie Ehrenberger, de « nationalité alsacienne », née le 22 janvier 1895, soit un total de trente-trois personnes présentes au dépôt jusqu’à leur transfert entre septembre et novembre 1915 vers la Drôme. Parmi les Tsiganes internés à Luçon, un couple, dont le nom apparaît emblématique à plus d’un titre, les Friemann, commence déjà à faire parler de lui. Par leur refus obstiné de l’internement, considéré comme une entrave insupportable à la liberté si chère aux Tsiganes, Nicolas et Marie Friemann incarnent l’esprit de révolte et d’insoumission, une capacité de résistance qui sera maintes réprimée tout au long de l’incarcération de cette famille dans les camps : « Au dépôt de Nevers : tentative d’évasion, menaces de coups de couteau, cris antipatriotiques. Le Major de la garnison, le chef d’escadron L. Réan, demande que ce couple soit évacué dans un camp de concentration […]. Je vois dans le dossier qui m’a été remis, que Nicolas Friemann et sa femme ont tenté à plusieurs reprises de s’évader, en passant par-dessus les murs » [52]. Un autre dossier mentionne une condamnation à l’encontre d’un marchand ambulant domicilié dans la Nièvre, Adolphe Kempfer, Alsacien interné lui aussi au pensionnat Sainte Ursule, coupable de s’être enivré et d’avoir frappé ses camarades : « Poursuivi de ce fait devant le Tribunal correctionnel de Fontenay-le-Comte, il a été condamné à 3 jours de prison ». Le mal-être que devait ressentir cet homme n’est peut-être pas sans relation avec l’événement tragique survenu dans sa famille peu de mois auparavant : « Décès le 18 mai 1915 à l’hôpital de la jeune Kempfer Caroline âgée de 2 ans à la suite de rougeole et broncho-pneumonie » [53]. Les nomades d’Alsace-Lorraine évacués des territoires proches du front forment quant à eux le noyau initial du futur camp de Crest. Vraisemblablement dirigés à des dates différentes vers le Midi, les uns sont conduits à Alès, d’autres au Vigan. Le 5 janvier 1915, le ministère de l’Intérieur ayant donné l’ordre de transférer les familles dans le département du Var, celles-ci aboutissent d’abord à Brignoles, puis à Saint-Maximin.

21. À lire l’inspecteur départemental du service de l’hygiène publique, les Romanichels transférés au couvent des Dominicains de Saint-Maximin constituent un véritable danger pour la santé - physique et morale - de la population. C’est pourquoi il invoque des mesures d’assainissement du dépôt et demande que l’administration soumette les nomades à une vaccination forcée. Voici ce qu’écrit l’inspecteur au préfet du Var :

« Une écurie ouvrant sur la cour abrite 9 personnes dont 4 enfants ; une autre famille de 8 personnes dont 4 enfants est installée dans une autre écurie. […]. Enfin, dans le couvent même, dans un réduit obscur situé sous les escaliers, logent 9 personnes dont 4 enfants. Dans ce local une femme a accouché ! Je passe sous silence l’état de malpropreté dans laquelle " grouille " cette population, indifférente aux conseils et aux menaces.

Cette situation peut présenter de très graves inconvénients à l’approche des chaleurs, non seulement pour les habitants du couvent, mais aussi pour la population de la commune.

J’ajoute comme il fallait s’y attendre, que la vaccination n’a pas donné des résultats appréciables et qu’un grand nombre d’individus ont nettement refusé de se soumettre à cette opération » [54].

22. Le texte ne saurait être plus explicite : si l’ensemble de ces pratiques qui ont pour nom l’hygiène exige propreté du corps, lumière, santé, bon air, alors les Romanichels représentent une altérité menaçante, leurs mœurs donnent à voir une sorte d’anti-civilisation, que la Raison devra s’efforcer en la circonstance de corriger, grâce à l’éducation bienfaisante qu’on ne manquerait pas de leur prodiguer par la suite, un programme fondé sur les vertus conjuguées de l’instruction scolaire des enfants et du travail pour les adultes.

D’une façon générale, les camps destinés aux civils ont pris possession soit d’anciens forts désaffectés et de casernes, soit d’abbayes, couvents ou séminaires. Celui de Crest est un ancien couvent, il fait partie des établissements réquisitionnés, parmi lesquels on dénombre les dépôts pour Alsaciens-Lorrains, dont cinq dépôts surveillés, où la population est privée de liberté. Situé en rase campagne à l’entrée du faubourg de Crest, le couvent des capucins comprend un bâtiment d’habitation et une église. Les pièces qu’il abrite se composent de salles collectives et d’anciennes cellules réquisitionnées pour les internés. On sait que le bâtiment pour être habitable exigeait un certain nombre de réparations ou d’installations : le remplacement de carreaux, la réfection de ferrures, de boiseries, de planchers. Mais tout cela resta en l’état. En outre, comme il n’y a pas de poêles, ni dans les cellules, ni dans la salle à manger, un poêle seulement et des tuyaux en tôle débouchant à l’extérieur sont installés dans le réfectoire qui servit au début à l’organisation de la vie en commun des évacués alsaciens-lorrains.

23. Si l’on se réfère à leurs patronymes, la plupart des « Alsaciens-Lorrains romanichels » internés à Crest appartiennent au groupe que la population tsigane nomme les Sinté ou Manouches [55]. La liste du premier convoi recense seize noms : Abel, Bentat, Graf, Herr, Hofer, Hoffmann, Iber, Munck, Reinhard, Winterstein, Jollain, Tiriac, Dincker, Sel, Meinhard, Oberrieder. Les professions déclarées sont celles que les Tsiganes d’Alsace-Lorraine exercent traditionnellement : vannier et vannière, marchand(e) forain(e), marchande ambulante, chaisier, rempailleuse de chaises, raccommodeur de parapluies, acrobate, musicien(ne), cordier, journalier. On relève, parmi les familles transférées ultérieurement au couvent des capucins, d’autres professions, tels que cultivateur, brocanteur, ménagère, artiste, bonne de café-restaurant, rémouleur ambulant.

24. Il y a 65 enfants (jusqu’à 15 ans), 24 hommes et 23 femmes. L’importance numérique des enfants ne se démentira pas, puisque sur les 160 Tsiganes en moyenne présents à Crest durant la guerre, les enfants constituent le groupe nettement majoritaire. Au cours de l’automne 1915, des familles et des Tsiganes seuls quittent différents dépôts et rejoignent les nomades à Crest. Les Reinhard, composée de 8 personnes, arrivent de Viviers (Ardèche) le 2 septembre 1915 ; le lendemain, en provenance de Luçon, trois familles, les Friemann, dont François, un tout petit enfant de 1 an, les Weiranch et la famille Kempfer, qui compte parmi elle un nouveau né, Alice, âgée de 15 jours, aboutissent au couvent. Un convoi du camp de triage de Bellevaux (Doubs) conduit Georges et Madeleine Demeter ainsi que leurs cinq enfants vers la même destination le 25 septembre 1915. Un peu plus d’un mois plus tard, c’est le tour de la famille Reinhardt, venant du Puy (Haute-Loire). Enfin, en novembre, 20 personnes au total (Marie et Otto Oberieder, Suzanne et Charles Adolf, Marie Erenboger, Firmin Falk, les familles Pestner et Herter, Jean Weber, Pierre Weinterstein), parties des camps précédents, sont acheminées dans la Drôme.

Document 3 : Camp de concentration de Crest (Drôme). Nomades, un intérieur. Janvier 1916. Section photographique de l’armée (Collections photographiques du musée d’Histoire contemporaine-BDIC, Hôtel national des invalides, Paris)

Document 3 : Camp de concentration de Crest (Drôme). Nomades, un intérieur. Janvier 1916. Section photographique de l’armée (Collections photographiques du musée d’Histoire contemporaine-BDIC, Hôtel national des invalides, Paris)

25. Les rouages qui président à l’organisation du dépôt de Crest s’appuient sur des directives transmises par l’Intérieur à l’administration préfectorale de la Drôme. C’est au préfet qu’il incombe de veiller à l’application de ces directives et de prendre des décisions. Tous les détails de la vie du camp sont sous le contrôle de la préfecture qui doit en répondre au ministère de l’Intérieur. Mais l’armée joue aussi un rôle, dans la mesure où le personnel de surveillance dépend de sa compétence. Au niveau du département, le dépôt est géré par le sous-préfet de Die, tandis que le préfet de Valence prend les décisions en dernier ressort, comme par exemple la question du règlement ou celle des sorties. De son côté, les bureaux de la sous-préfecture gèrent les dossiers individuels des internés, et ont la responsabilité de tous les incidents affectant chacun d’entre eux (réclamations diverses, interventions extérieures, hospitalisation, punitions, transfert dans un autre camp, etc.). Ils ont également le contrôle de la comptabilité du dépôt et des internés.

26. L’homme chargé de ce qui touche à la gestion, l’administration et la surveillance des Romanichels au couvent des capucins a pour nom Peysson. C’est un notable, qui exerce la profession d’architecte. Il connaît bien le couvent puisqu’il a été le directeur du dépôt pour les réfugiés alsaciens-lorrains de décembre 1914 à juin 1915. La garde du dépôt est confiée quant à elle à 24 militaires, dont deux sergents, deux caporaux et vingt soldats. Leur nombre diminuera, comme dans la majorité des camps, la volonté de l’armée de récupérer le maximum de soldats pour le front, particulièrement affirmée à partir de l’été 1916, conduisant à proposer le remplacement de ces postes par un personnel civil, solution irréalisable pour les préfets.

27. La vie des Tsiganes internés au couvent des capucins est une existence sous surveillance. Non seulement celle-ci s’inscrit dans un espace clos, fermé, d’où l’on ne peut sortir qu’à des moments précis ou pour des motifs déterminés, mais le lieu habité contraint les familles à une sédentarisation forcée, étrangère à la pratique d’itinérance dont s’inspire leur mode d’habitat mobile. Le dépôt surveillé de Crest, qui assujettit les Manouches alsaciens-lorrains à un règlement coercitif, avec les punitions infligées, les visites refusées, exerce sur eux un contrôle, car il dicte le rythme de leur vie quotidienne. Certes il y a le travail réservé aux adultes, la scolarisation pour les enfants, ou le catéchisme introduit auprès de ces derniers, qui autorisent les sorties et permettent d’éviter l’inaction. Mais les activités extérieures sont soumises à une surveillance attentive. L’internement inclut par ailleurs une expérience malheureuse, ponctuée de souffrances et de maladies, tant physiques que psychologiques, de drames qu’entraînent les décès survenus au camp, de tensions et conflits éclatant entre certaines familles, même si les liens de solidarité favorisent la consolidation du groupe.

28. Qui dit camp d’internement dit aussi mise en place d’un règlement reprenant les grandes lignes des instructions officielles. Celui de Crest correspond pour l’essentiel, hormis l’interdiction de fréquenter les cafés ou cabarets (« où la présence des internés pourrait donner lieu à des remarques ou incidents fâcheux ») et la question des sorties, au règlement du dépôt des réfugiés alsaciens-lorrains. Si les directives ministérielles accordent aux internés des dépôts libres le droit de sortir dans la journée, une faculté qui « doit être aussi complète que possible », il n’en va pas de même pour les Alsaciens-Lorrains surveillés. Leur liberté de sortie est plus restrictive, puisqu’ils ne peuvent être « autorisés à sortir matin et soir » qu’ « à des heures déterminées ». Les « Alsaciens-Lorrains romanichels » ne bénéficient pourtant pas de cette mesure. À la suite de plaintes émises par des paysannes de la campagne de Crest, le directeur du dépôt propose purement et simplement la suppression des sorties. Un mois plus tard, le préfet donne l’ordre début décembre 1916 d’interdire les sorties des Romanichels internés au dépôt. Il faut attendre quelque temps pour que les sorties, désormais réduites à deux par semaine, soient rétablies. En mars 1916, d’autres circonstances incitent à nouveau le sous-préfet à supprimer une sortie par semaine sur les deux et à limiter la promenade des nomades à la « périphérie de l’agglomération » et non à la « limite de la commune ». Il est prévu en outre que des autorisations exceptionnelles ne soient accordées qu’à ceux dont la conduite ne laisse rien à désirer, et que les sorties aient lieu par roulement, « tous les jours, sauf le samedi, jour de marché, le dimanche et les jours de foire ». Dans la foulée, pour empêcher les Tsiganes de fréquenter certains lieux publics où ils se rendent pendant leur promenade, le maire décidait « de prendre un arrêté interdisant aux limonadiers de servir des consommations aux romanichels ». À la limitation ou la suppression momentanée des sorties répond le contrôle tout aussi étroit des visites. Selon la circulaire du 21 mai 1917, les très proches parents peuvent être admis, sous certaines conditions, à rendre visite aux internés. Mais les rares visites que reçoivent les Romanichels du dépôt ne sont pas du goût de la direction : « Dans le courant de la semaine écoulée [du 15 au 30 juillet 1917], deux romanichels ambulants sont venus séparément et à 2 jours d’intervalle pour voir leurs camarades internés au dépôt de Crest. Leurs papiers leur ayant été demandés, il a été constaté que l’un d’eux était militaire et qu’il était sorti sans permission de l’hôpital de Grenoble où il était en convalescence et que l’autre était civil mais que ses papiers n’étaient pas parfaitement en règle. Ils ont été mis l’un et l’autre à la disposition de la police ».

29. Il y a un autre chapitre sensible des règlements de camp, qui est l’objet d’une attention particulière dans les instructions officielles et où se manifeste pour les internés une limitation de leur liberté : le contrôle de la correspondance. Puisque la correspondance n’est pas libre du fait de la censure, il arrive parfois que les Tsiganes tentent d’échapper à sa vigilance. Les Romanichels, consigne le gestionnaire en mai 1916, profitent de leurs sorties pour mettre leur correspondance dans les boîtes de la ville. Ou bien des lettres sont remises aux nomades de passage installés sur le territoire de la commune. Un procédé connu du commissaire de police de Crest mais que celui-ci peut difficilement contrôler : « la présence de ces roulottes sur le champ de foire permet aux internés de correspondre clandestinement ; en effet, rien n’est plus facile à un interné en se rendant à son travail, de remettre une lettre à son collègue du champ de foire, avec prière de le faire parvenir à son adresse ; alors que les règlements du camp imposent à tous les internés de ne correspondre que par l’intermédiaire de Monsieur Peysson, Directeur du dépôt » (lettre adressée au sous-préfet de Die, 3 octobre 1917). Tout comme il semble difficile d’intercepter les lettres destinées aux sociétés de secours étrangers que des internés envoient par la poste. À moins, préconise le sous-préfet, « de donner des ordres à M. le Receveur des Postes ».

30. Comme nous l’avons mentionné précédemment, le dépôt de Crest est pourvu d’une classe pour les enfants. L’idée d’installer une école « au dépôt des réfugiés nomades de Crest » remonte au début de l’internement des Tsiganes dans cette commune. Une semaine après leur arrivée, l’inspecteur d’académie de la Drôme, qui vient de prendre connaissance de la répartition par âge et par sexe des enfants alsaciens-lorrains internés à Crest, demande au maire « s’il s’agit de continuer l’enseignement primaire à des enfants connaissant déjà le français ou de commencer le français à des étrangers ». La réponse ne laisse aucun doute quant à l’origine française des familles : « Les enfants des Alsaciens-Lorrains Romanichels cantonnés à l’ancien couvent des capucins à Crest parlent tous français. Étant donné leur condition d’existence, je crois qu’aucun d’eux n’a précédemment fréquenté les écoles et qu’ils sont tous ignorants ». Le jeune instituteur chargé de faire la classe auprès des enfants tsiganes internés se nomme Joseph Kessler. Il vient juste de terminer ses études à l’école normale de Privas (Ardèche). L’administration l’a choisi pas seulement du fait qu’il était disponible mais sans doute aussi parce qu’il est Alsacien, réfugié de Colmar. Il semble que le jeune maître ait produit sur son entourage une impression positive et que son travail ait été estimé. Quelques mois après l’ouverture de la classe, le maire écrit que « M. Kessler est un excellent sujet, les bons résultats qu’il a obtenus jusqu’ici, au point de vue de l’enseignement, en constituent la preuve, et j’ajoute aussi qu’élogieuse est son attitude ». Un éloge identique est formulé par les délégués spéciaux du gouvernement suisse venus visiter le camp en juin 1918 : « Messieurs Schlatter de Roll et Théodore Aubert […] se sont présentés au camp de suspects de Crest pour interroger les internés. Après avoir interrogé chaque chef de famille des internés, les délégués ont visité l’école du camp ; ils ont félicité Mr Kessler, instituteur, sur la bonne tenue de ses élèves et sur les progrès réalisés par ces derniers » [56]. Le compte rendu de la visite à « l’école des Romanichels » par l’inspecteur général de l’instruction publique Edouard Petit (« la plus curieuse peut-être et la plus pittoresque, observe celui-ci, que la guerre ait suscitée »), une des figures importantes de l’enseignement laïque et de l’éducation populaire sous la Troisième République, ami de Léon Bourgeois, homme politique radical et théoricien du solidarisme, donna lieu tout autant à des appréciations laudatives [57]. On ne résistera pas au plaisir de citer l’avant-dernier paragraphe de son compte rendu ; pour clore la leçon, nous dit l’inspecteur, la classe entonne en chœur l’hymne national, dont nous reparlerons plus loin :

« Nouveau geste, nouvel ordre sec et court. Les petits bohémiens se lèvent, ils chantent. D’abord, c’est une page de solfège à deux parties. Puis la Marseillaise s’envole, ardente, vers les hautes voûtes. Les notes sont nettes, justes, vigoureuses, nuancées aussi. Le sens de l’harmonie est inné chez ces chanteurs qui, à la veillée, mêlent leurs voix à celles de leurs pères, de leurs mères ».

31. Mais le témoignage le plus précieux émane des familles tsiganes elles-mêmes, qui, par sympathie envers l’instituteur Kessler, le désignent comme parrain de trois élèves tsiganes de sa classe, Elvira Reinhard, Jean Weiss, âgés de 13 ans, et Jacques Reinhard, âgé de 11 ans. Il est probable que cet instituteur, dont l’enseignement s’interrompit le 30 novembre 1918, sans qu’une nouvelle nomination apparemment n’intervienne, aida plusieurs familles à rédiger diverses lettres « bien écrites » pour leur demande de libération.

32. Pour les Romanichels regroupés au camp de Crest, l’internement équivaut à une prison, qui brise les repères identitaires, économiques, sociaux et culturels des familles. L’enfermement imposé par le pouvoir politique et l’armée représente en outre aux yeux des nomades une violence d’autant plus cruelle et insupportable qu’elle est absolument arbitraire et pas du tout passagère. C’est pourquoi les internés demandent dans leurs lettres qu’on les libère. La plupart des lettres écrites par les internés tsiganes ont pour destinataire principal un représentant des autorités administratives et politiques de l’État ou à un élu, en l’occurrence le ministre de l’Intérieur, le préfet de Valence, et le maire de la commune de Crest. Ces lettres émouvantes s’échelonnent sur toute la durée de la guerre. Le nombre et la fréquence des lettres rédigées soulignent avec force combien l’enfermement est ressenti par les familles comme une entrave intolérable à leur liberté. Les Manouches que l’administration contraignait à ne plus pouvoir circuler n’ont pas accepté leur sort, et à l’instar de ceux qui se sont insurgés ou évadés du dépôt, d’autres firent parvenir des lettres de protestation.

33. Artiste-acrobate, Firmin Falk est père de cinq enfants. Il a été évacué de Bretagne d’où il vivait depuis plus de vingt ans. Deux de ses enfants combattent sur le front. L’interné demande à être libéré pour se rendre auprès de sa femme à Saint-Brieuc. Le préfet des Côtes-du-Nord signale que la compagne de Falk, « connue à Saint-Brieuc, sous le nom de " Mimi ", a quitté cette ville au début du mois de janvier dernier, sans dire où elle allait ». La requête de Firmin Falk sera rejetée. Celui-ci restera à Crest jusqu’à la fermeture du dépôt.

34. Comme d’autres Bohémiennes présentes au couvent de Crest, Joséphine Reinhardt, mère d’un enfant de quatre ans, subit les injustices de l’internement, alors que son concubin François Villien est mobilisé sur le front. Sa situation matérielle et morale est très pénible, puisque, se trouvant seule avec son enfant, elle ne dispose d’aucune ressource. Pour sa demande de libération, Joséphine Reinhardt fait valoir au ministre qu’elle promet après la guerre de régulariser sa situation en se mariant selon la loi civile :

« Crest le 28 juin 1916

Monsieur le Ministre de

Linterrieur de Paris

Venger agrès mes Salutation que je vient avec cette petite lettre pour vous solisiter Votre bonté, pour vous faire savoir que je voudrais bien que vous m’enverrais sur un autre dépôt, ou bien de me mettre en liberté. Donc Mr le Ministre et la bonté avec l’honneur de faire votre posible de m’envoyer sur un autre dépôt ou me mettre en liberté. Donc Mr le Ministre je suis seule avec mon enfant et mon mari et au frond je joind son adresse Mr François Villien 49 Territorial 21 compagnie Secteur postal N°- 184.

Donc Mr le Ministre voilà déjà 5 ans que je suis avec mon mari sans que je suis marier. Donc je ferais le Mariage après la guerre.

Monsieur le Ministre de L’interrieur de Paris je vous fait savoir que je ne touche pas mon allocation, surtout je voudrais bien avoir un peu d’argent que je aurais beaucoup besoin surtout que je travaille pas. Donc Mr le Ministre est la bonté que je puisse toucher mon allocation si vous playe.

Recevez mes Sincere Salutations de Mme Josephine Reinhardt agée de 33 ans

Internée au Couvent des Capucins

Crest Drôme » (AD de la Drôme, 200 M 431-1, orthographe et ponctuation respectées).

35. Le témoignage d’une autre famille est tout aussi éloquent. Le 19 septembre 1918, le général Ebener commandant la 14e région militaire transmet à l’administration préfectorale de Valence une demande de libération rédigée par Marguerite Adolphe demeurant à Clermont-Ferrand pour son père et sa mère, Nicolas et Adèle Winterstein, internés à Crest depuis mars 1918. Deux semaines auparavant, Adèle Winterstein exposait à travers une longue lettre au préfet la « misère » dans laquelle se trouvait sa famille et réclamait qu’on mette fin à leur injuste enfermement :

« Crest, le 7 Septembre 1918

Monsieur le Préfet

Je vous fait parvenir pour vous expliquer ces quelques lignes de ma situation que nous sommes Internés il y a 7 ou 8 mois. Et que nous méritons pas d’être internés donc que mon mari Nicolas Winterstein a fait son Service Militaire à Vienne (Isère) au 819e ensuite mon fils Charles Winterstein également à Vienne au 819e ensuite Aléxi Winterstein a fait son Service à Epinal (Vosges) dans le 11e gènies ensuite Nicolas Winterstein en Afrique. Ainsi que toute notre famille sert pour la France depuis l’âge de 9 ans que mon Mari est en France. Et je pense que la le sang Français et que j’ai 15 enfants et tous est né en France. Et je pense Monsieur le Prefet qu’on mériterez d’avoir la Bonté de nous envoyer dans notre domicile à Vienne car nous avons pas fait du mal. Si les autres en ont fait nous on nest à rien la dedans. Ce n’est pas de notre faute » (extrait de la lettre).

36. Le commissaire de police égrenant les clichés sur la famille Winterstein remit un rapport où il se plut à relever les antécédents judiciaires du père et de quelques-uns de ses enfants fournis par le commissaire de Mâcon. Il concluait, sans hésitation : « J’estime que la famille Winterstein Nicolas ne mérite pas la faveur qu’elle sollicite par l’intermédiaire de la nommée Marguerite Adolphe » (Lettre au préfet, 23 octobre 1918). Un verdict qui devait maintenir la famille enfermée au couvent.

Document 4 : Camp de concentration de Crest (Drôme). Nomades musiciens. Janvier 1916. Section photographique de l’armée (Collections photographiques du musée d’Histoire contemporaine-BDIC, Hôtel national des invalides, Paris)

Document 4 : Camp de concentration de Crest (Drôme). Nomades musiciens. Janvier 1916. Section photographique de l’armée (Collections photographiques du musée d’Histoire contemporaine-BDIC, Hôtel national des invalides, Paris)

37. Autre signe de résistance : les protestations contre l’internement. Celles-ci furent multiples, en dépit des sanctions qu’encouraient les Tsiganes. Individuelles, elles se traduisirent par un refus d’obéissance à la discipline et aux règlements du camp. Collectives, elles tournèrent parfois à la révolte. L’insupportable attente d’une libération explique d’autre part le nombre accru d’évasions. Plusieurs mois après la visite de l’inspecteur E. Petit, les Tsiganes internés au dépôt de Crest mirent à profit, de façon éclatante, la leçon de chant prodiguée avec ferveur par le maître d’école à leurs enfants. Un soir de septembre 1916, deux musiciens, Émile Bentat et Adolphe Kempfer, transgressant le règlement du couvre-feu fixé à 21 heures, jouent de l’accordéon, tandis que des internés commencent à danser. L’effervescence gagne, et s’empare du groupe. Le bruit ne cessant pas, le caporal monte dans la grande chambre avec quatre hommes armés de fusils non chargés pour faire évacuer la salle et rétablir le silence. Dans son rapport, le gestionnaire apporte une précision intéressante, où transparaît la malice des Romanichels alsaciens-lorrains insurgés : « Leur rébellion a provoqué une manifestation dans l’établissement de la part d’une trentaine d’internés qui ont processionné dans les couloirs en chantant la Marseillaise. Les militaires n’ont pu la maîtriser que baïonnettes aux canons de fusils ». La Marseillaise, autrement dit l’hymne patriotique français appelant à la défense de la liberté contre la tyrannie, un chant qui plus est composé en avril 1792 par Rouget de Lisle à Strasbourg !

Ce n’est qu’à la suite du traité de Versailles, signé le 28 juin 1919, restituant l’Alsace et la Lorraine à la France, que le ministère de l’Intérieur décidait de mettre un terme à l’internement des « Alsaciens-Lorrains romanichels » de Crest. Alors que les camps commençaient à se vider à partir d’octobre 1918, les Tsiganes maintenus au dépôt durent patienter encore neuf mois avant d’être enfin libérés.

38. Il est impossible de dire combien de Tsiganes français ont été blessés ou tués sur le front durant le conflit. Nous savons néanmoins que les édifices funéraires comportent des noms en usage dans leur communauté, mais pas exclusivement, et qu’une partie d’entre eux désigne des Tsiganes. Plusieurs sources numériques permettent de restituer des listes où figurent ces noms de soldats tués. Ainsi, on trouve une liste de 61 Reinhardt (dont 36 soldats allemands), des noms qui sont inscrits sur les monuments aux morts, les cimetières et les carrés militaires ; ou bien, la liste qui comprend 49 Reinhard (dont 21 soldats allemands), en particulier Émile Reinhard (monument aux morts de Sundhoffen, 68), un autre Émile Reinhard (commune de Colmar, 68), ou Georges Reinhard (commune de Mietesheim, 67) ; ou encore, celles qui recensent 116 Ziegler (49 soldats allemands compris), 359 Renard, 62 Lafleur, 187 Weiss (dont 68 soldats allemands), 219 Hoffmann (dont 105 soldats allemands) [58]. Dans la base de données « Morts pour la France pendant la Première Guerre mondiale », mise en ligne par le Service historique de la Défense, on relève aussi des listes comprenant ces mêmes noms : 40 Lafleur, 111 Weiss, 19 Reinhard, 32 Ziegler, 14 Scherer…

39. Après la guerre, certains Tsiganes n’ont pas manqué d’entreprendre des démarches auprès de l’administration pour l’obtention de leur carte d’ancien combattant en tant que Français, manifestant ainsi le désir d’être reconnu comme tel. C’est le cas de Philippe Helfritt, soldat déjà nommé, blessé en septembre 1914 à Prosnes :

« Floirac le 6 avril 1930

Monsieur

Priere de bien vouloir me faire une carte avec mon nom car j’ai le regret de vous dire que je ne m’appelle pas Helpit. Mon nom est Helfritt Philippe et non Helpit priere de bien vouloir rectifier.

Ci-joint une deuxième photo et me faire parvenir ma carte le plustot possible » (orthographe respectée) [59].

40. Malgré les sacrifices consentis, une fois la paix rétablie, les combattants tsiganes qui avaient survécu à la guerre, ainsi que tous les autres nomades, hommes âgés, femmes et enfants, furent de nouveau soumis (jusqu’en 1969) au port du carnet anthropométrique pour exercer leurs professions ambulantes et pouvoir voyager. Eugène Weis, vannier, d’abord doté d’un carnet par la préfecture de la Gironde le 11 décembre 1913, dut après sa mobilisation sur le front en 1918 procéder au renouvellement de son carnet en 1922 : « Je vous prie de vouloir bien faire mesurer et photographier à nouveau le prénommé, le signalement porté sur la notice individuelle et la photographie fournie ayant été pris alors que l’intéressé était âgé de 15 ans » [60]. Sur la notice individuelle du nomade André Adel, ancien combattant, prisonnier en Allemagne, comme nous l’avons vu, on pouvait lire, à l’emplacement de la case réservée à la description de sa roulotte : « Suspendue à 4 roues. Long. 2 m 99, haut. : 1 m 44, hauteur du sol à la caisse 0 m 90. Larg. : 1 m 60, paroi bois, couverture toile, une fenêtre côté d., une fenêtre côté g., une fenêtre à l’arrière, une fenêtre à l’avant, peinture verte. Traction, 1 mulet » [61].

Documents 5 : Notice individuelle du Tsigane André Adel, ancien combattant. Bordeaux, 19 décembre 1922 (Archives départementales de la Gironde)

Documents 5 : Notice individuelle du Tsigane André Adel, ancien combattant. Bordeaux, 19 décembre 1922 (Archives départementales de la Gironde)

41. En 1927, un décret créa une commission spéciale pour répartir un crédit de trois millions de francs en vue d’indemniser les Alsaciens et les Lorrains, internés en France pendant la guerre, par ordre des autorités françaises [62]. Les Tsiganes, fautes d’avoir été informés, ne reçurent rien du tout. La question d’une dette, matérielle et symbolique, à l’égard de ces exclus de la société ne se posait manifestement pas pour l’État. Considérés comme des marginaux, qualifiés d’asociaux, les nomades restaient privés des droits civils et politiques synonymes d’appartenance à la citoyenneté nationale. Les souffrances infligées dans les camps aux Tsiganes alsaciens-lorrains pouvaient en définitive n’avoir jamais existé.

42. Le phénomène devait resurgir vingt ans plus tard, mais d’une façon radicale, dans un nouveau contexte de guerre, celui de la Seconde Guerre mondiale. Durant la « drôle de guerre », sous la République finissante, le gouvernement décréta le 6 avril 1940 l’assignation à résidence de tous les nomades définis par l’article 3 de la loi de 1912, au motif que leur circulation constituait un danger pour la défense nationale. Une mesure qui allait précéder après la défaite l’internement sur ordre allemand des Tsiganes de la zone occupée, tandis que les Tsiganes alsaciens-lorrains réfugiés en zone libre étaient internés par Vichy aux camps d’Argelès-sur-Mer, de Rivesaltes (Pyrénées-Orientales), puis de Saliers (Bouches-du-Rhône) [63]. Lors du transfert début décembre 1940 de nomades assignés à résidence en diverses localités rurales de la Vienne, avant que ceux-ci ne soient conduits au camp de Poitiers, une scène a retenu l’attention d’une habitante du pays. Elle s’est souvenue que dans la charrette transportant des familles vers la commune de Blanzay, « il y avait une Bohémienne qui parlait souvent de son fils tué pendant la guerre de 14-18 et montrait sa médaille » [64].

Résumé en anglais (par l’auteur)

Public authorities and Gypsy minorities in France during the Great War

In order to examine the measures taken by the French authorities (political and military powers) towards the Gypsies during the First World War and how they reacted, it is appropriate to introduce a distinction concerning situations which were confronted, in the Gypsy communities, three « groups » designated administratively under the following terms : french nomads, foreign nomads and Alsaciens-Lorrains romanichels. Regarding the French Gypsies nomads who are subject to rigorous surveillance since the law of 1912, the authorities restrict their movement or as in the department of Maine-et-Loire assigned them to residence, while men age to be mobilized, as well as sedentary Gypsies, fighting on the front. Foreign Gypsies stop their side to travel or attempt to leave French territory ; others, limited in number, enemy aliens, lead to the Austro-German and Hungarian civilian camps. The Alsace-Lorraine Gypsies were interned for their part in the western camps and South-East of France, before some of these families are grouped in a camp of Crest, until July, 1919.

Keywords : Gypsies, Nomads, Alsaciens-Lorrains romanichels, Public authorities, Great War, France.

Fil des publications

Fil des publications